| 日付 | 概要 |

|---|---|

| 2010.5.1(Sun) | キリマンジャロに到着 |

| 2010.5.2(Mon) | キリマンジャロ登山1日目 〜マチャメキャンプ(3000m)まで〜 |

| 2010.5.3(Tue) | キリマンジャロ登山2日目 〜シラキャンプ(3800m)まで〜 |

| 2010.5.4(Wed) | キリマンジャロ登山3日目 〜ラヴァタワー(4600m)経由バランコキャンプ(3900m)まで〜 |

| 2010.5.5(Thu) | キリマンジャロ登山4日目 〜バランコウォール(4100m)経由カランガキャンプ(3930m)まで〜 |

| 2010.5.6(Fri) | キリマンジャロ登山5日目 〜バラフキャンプ(4600m)まで〜 |

| 2010.5.7(Sat) | キリマンジャロ登山6日目 〜ウフルピーク(5895m)到達、そして地獄の下山〜 |

| 2010.5.8(Sun) | キリマンジャロ登山7日目 〜下山完了まで〜 |

|

・蚊帳(mosquito net)はどこにあるか ・蚊取り線香(mosquito genocider)を焚くための火はあるか |

|

|

| 蚊帳 | 蚊取り線香 |

1番目の質問をした直後、なんと別の部屋に案内された。つまり、この質問をしなければ蚊帳なしの部屋に宿泊する羽目になったということだ! 次の部屋には蚊帳があった。また、マッチを持ってきてくれた。よってこの部屋に決め、蚊帳を広げて蚊取り線香を焚く。マッチが湿っていたため、3本消費してようやく点火に成功した。しかーし窓は基本的に網戸であり、カーテンで密閉しておかないと意味がない。それに、特に夜間は網戸の隙間から虫が入り放題という気がしたため、電灯で虫を呼び寄せつつシャワーを浴びる気にもなれなかった。そして、さらに重大なことに気付いた。

|

| バリケード構築の図 |

|

| Impala Hotelでの朝食 |

8:30に専用車が迎えに来た。既に登山スタッフが勢揃いしており、登山口へ向かう。途中ガソリンスタンドに寄ったり、オーバーヒートしたりといろいろあった。オーバーヒートなんて初めて見た。Aronは"Temperature"と表現していた。対処法はもちろん冷やすのだが、車の助手席を持ち上げ、熱くなっている部分を露出させ、そこに水を持ってきて直接ぶっかけていた。そうこうしているうちに、10:00前にはマチャメゲートに到着した。

マチャメゲートでは入山手続として、氏名やパスポート番号、現住所等を書かされる。ついでにAronに頼んでゲート前で写真を撮ってもらった。タンザニア国旗を売る少年が居たが、山に入るのに余分な荷物は不要と判断し、断った。なお、5日後にたどり着いたウフルピークでは、このタンザニア国旗を掲げて記念撮影していた欧米人グループがいた。こういう使い方をするものなのか。

|

| ゲート前にて |

その間にポーターたちは荷物を車から降ろし、計量していた。待っている間も暇なので彼らと話し、一部の人の名前を聞いてみた。Holson、Modest、Godlizenと言った。Aron、Holson、Modestとは比較的よく話したので顔と名前がすぐ一致したが、Godlizenと他の2名については結局最後まで混同したままで、最後にチップを支払う時にも間違えてしまった。これは大変失礼なことなので、今後キリマンジャロに登る方は最初にしっかり覚えておくことをお勧めする。

| 時刻 | 場所 | 累計歩数 |

|---|---|---|

| 10:15 | マチャメゲート発 | 0 |

| 12:10 | 昼食休憩 | 8663 |

| 13:35 | 休憩 | 11576 |

| 14:25 | 休憩 | 12114 |

| 15:00 | マチャメキャンプ着 | 13164 |

10:15にいよいよ行軍開始。ポーターたちはザックを背負うのに加えて頭の上に荷物を載せ、時々手で微調整しながらバランスを取って軽快に進んでいく。1人あたり約15kgと重く、しかもかさばる荷物なのに、決して落とすことはない。それが仕事で慣れているからとはいえ、凄いものだ。

|

|

| いよいよ出発! | 樹林帯を進む |

しばらくの間は樹林帯を進む。既に標高1800m近いが、日本の低山を登っている感覚だ。また、5月は大雨季であり、この日はほぼ丸一日雨が降り続いていた。筆者は夏山用レインウェアに加えて、旅行用の軽量折り畳み傘を使っていた。この日は稜線上に出ることはなく、強風にあおられることもないため、傘が非常に役立った。Aronは荷物までカバーできる巨大な傘を使っていた。他のポーターたちは荷物を傘代わりにしていた。なお、途中でAronがポーターの背中に張り付いた虫を叩き落としていた。見ると3cmはありそうな巨大なハエだった。何事かと思ったら「ツェツェ Fly」。つまり眠り病を媒介するというあのツェツェバエかよ!!!!! 登山中に蚊は出ないと聞いていたが、ツェツェバエが出るなんて聞いてねえよ!!!!! ガクガクブルブル

歩き始めて2時間後、最初の休憩が昼食だった。と言っても食べるのは筆者だけだ。相変わらず雨が降り続いており、その中で1人で喰えと言われてもねえ。しかもレインウェアの下を装備していなかったため、倒木の枝に腰かけたところ尻が濡れた。このような状況で食欲が湧くはずもなく、マチャメゲートで渡されていたランチボックスには1/3程度しか手を付けなかった。

|

|

| 13:35休憩地より | 木にびっしり寄生するコケ? |

さらに1時間程度進んだところで二度目の休憩。今度はポーターが1人遅れてしまい、なかなか追いついてこない。別のポーターが探しに行ったりしつつ25分程度経過したが、まだ姿が見えない。結局このポーターは後で追いつくのだが、この時は他の5人で先に出発した。既に高度は推定2800m程度あり、樹林帯を抜けた。幸いなことに雨も止み、傘を持つ必要が無くなったのは大きかった。背の高い樹木がまばらになり、頭上をさえぎるものがなくなったからだ。この辺では背の高い草が多かった。

|

|

| 樹林帯を抜けた! | マチャメキャンプ到着〜♪ |

しばらくその草原地帯を歩き、15:00にマチャメキャンプに到着した。石碑にはこう書いてある。

|

MACHAME HUT 3000M AMSL. SHIRA CAVE 3.5HRS |

1行目にHUTとある通り確かに小屋があるが、これは管理者用の建物であり、登山者はテント泊となる。2行目のAMSLとはAbove Mean Sea Levelのことで、平均海面から測定した高度を示す。ここでちょうど3000mであり、日本で言えば槍ヶ岳山荘とほぼ同じ高さである。3行目は明日の目的地であるシラキャンプ(シラ洞窟付近のキャンプ)までコースタイム3.5時間であることを示している。

到着少し前から軽い頭痛を体感していた。これは明らかに高山病である。筆者は高度約2700mで頭痛が出る。槍ヶ岳に登った時は頭痛だけで済んだが、富士山の山小屋(3200m前後)に宿泊した時はそれに加えて悪寒、下痢、吐き気、食欲不振に悩まされた。従って夕食後に予定通りダイアモックスを投与することとし、それまでは水分補給と小便により対策することとする。

テントはAronとポーターたちが張ってくれる。筆者は1人用テント、彼らは大きめのテントを張ってその中に全員入る。ここでAronにゴミについて聞いてみる。回答はこうだった。「ゴミはポーターが運ぶゴミ袋の中に混ぜて良い」「トイレットペーパーはトイレに捨てて良い」 ゴミはすべて持ち帰るというわけではないようだ。特にトイレットペーパーに関しては耳を疑い、再確認したが、返答は同じだった。こうやって自然破壊が進んでいくわけだ。しかし使用済みのトイレットペーパーを持ち帰る準備など全くしていないので、結局すべてをトイレの中に捨ててきた。

テントの中で荷物を広げていたところ、ポーターが呼びに来た。お茶の時間だという。彼らのテントに行って紅茶を1杯いただく。雨と汗で服が濡れて冷えつつあったため、温かい飲み物が非常に美味い。但し同時に出されたポップコーンは食欲が無くて喰えなかった。代わりに、自分のテントに戻った時にウィダー1個目を摂取しておいた。また、粉末Pocari1袋目をここで使用した。発汗により大量のミネラルが失われるため、それを簡単に補給できるPocariは必要不可欠だ。

しばらくして別の団体が登ってきた。欧米人らしき男性3人。話しかけてみると、英国、ポーランド、オランダから来たらしい。このうち英国人とポーランド人は筆者よりも1日早く登頂し、オランダ人は同じスケジュールで登頂することになる。

この頃になると晴れてきたため、自分のテントに戻り、濡れた傘や衣類を干す。ザックの中の紙類も背中からの汗で湿っている。ついでに腰巻に入れた現金封筒も湿り、糊が溶けて張り付いてやがる。登山中は腰巻を外し、紙類はビニール袋で保護することにする。現金をポケットに入れておく必要も当面無いだろう。他には、もう虫除けは不要だが、代わりに日焼け止めが必要になってくる。こうしたことを考えながら、ザック内を再構成していく。一方で頭痛対策にPocariを飲みまくり、小便を出しまくる。17時過ぎには曇って冷えてきたため、干した物を回収して寝袋に潜り込む。まだ生渇きだが、後は着干しに頼るしかない。余った時間では持参したメモ帳に日記を書いていた。

18時に夕食。山では贅沢すぎるほどの質と量だった。

|

|

| オニオンスープ。 これと食パン(バター付)が前菜。 | メインディッシュ。 パスタ、白身魚フライ、ポテトフライ、アボカド |

オニオンスープは悶絶するほど美味く、2杯続けて平らげた。2杯目がほぼ空になるまで、写真を撮るのも忘れていたくらいだ。ただ、やはり高山病のためか食欲がなく、メインディッシュはあまり食べられなかった。魚は半分、ポテトは1/5、アボカドに至っては全く手を付けず。パスタはカレー味に近い野菜たっぷりソースが絶妙で、何とか完食した。食後に再び紅茶を1杯。体が温まる。至福の時だ。

夕食後は既に日没を過ぎ、暗くなっていた。トイレに行くにもヘッドランプが必要だ。従ってヘッドランプはすぐに取れる場所に置く。また、予備電池はポケットに常に入れておく。実際、Pocariを大量に飲んだ影響でこの後2回ほどトイレに行った。ダイアモックスと水分大量投与の影響で、頭痛も少しずつ治まっていった。そして星のキレイなこと! 赤道直下に居るので北斗七星が地平線上に見えるし、北極星は山に隠れて見えない。後の星座はよく分からなかった。星座表をとっくの昔に忘却してしまったのが残念だ。

|  |

| 早朝のキリマンジャロ | 朝食。パン(バター付)、 卵焼き、ソーセージ、野菜、果物 |

幸いなことに頭痛は治まった。今後も引き続き心配だが。また、これまた幸いなことに膝の痛みも一切ない。トイレでしゃがむ時に筋肉痛があるくらいだ。ストックも昨日は全く使わなかった。今後もこの調子で行けると良いのだが。

朝食前に一杯の湯が支給され、これで手と顔を洗う。朝食はこの通り、質・量ともに素晴らしい。この他にオートミールが出た。完食は困難で、パンを1枚に抑えたほか、野菜には手をつけなかった。これは経口感染のA型肝炎や細菌性胃腸炎を警戒してのことでもある。

食後はPocariで歯磨き。そういえば昨朝にホテルで朝に1回磨いて以来だ。これで、昨日支給された1.5リットルの水をすべて使った。Pocariにすることで1.5リットルの水も1日に飲みきれる。というよりも、今後も積極的に水分やミネラルを補給し、高山病を未然に防がなくてはならない。

|  |

| テント1(ガイド・ポーター用) | テント2(登山者用) |

その後ポーターたちがテントを片付けている間に出発。彼らの手際の良さには本当に感心する。

| 時刻 | 場所 | 累計歩数 |

|---|---|---|

| 7:55 | マチャメキャンプ発 | 14543 |

| 9:17 | 休憩 | 15391 |

| 10:00 | 休憩 | 16088 |

| 11:30 | シラキャンプ着 | 19390 |

今日の行程はシラキャンプまで3.5時間だ。実際、途中で休憩を取りつつほぼこのコースタイム通りに到着した。道中では高山植物が美しい。Aronがいろいろ説明してくれた。なお、発音は英語耳のできていない筆者が聴き取ってカタカナ化したものなので、正確には違うかもしれない。

|  |

| エルカレシアム | エリカ tree |

|  |

| ホットボッカ | リリア |

もちろん植物だけでなく全体的な景色も良い。昨日と違って晴れており、かつ森林限界を超えたため遠方まで見渡せる。高度は3500m前後で、まだ息苦しさもなく、とても快適な山歩きだ。ただ、晴れると日差しが強烈なので(赤道直下かつ高度3500m前後!)、日焼け止めは必須だ。筆者はつばの広い帽子をうっかり忘れていた。結局下山後にムウェカゲートで買ったのだが、こういう物はマチャメゲートで売っていると良いのになぁ。

|  |

| なだらかな山並み | 雲がかかると幻想的 |

この日は少しずつ岩場が増えてきた日でもあった。岩登りの技術は不要で、初心者でも歩けるように登山道が整備されているが、滑落すると明らかにヤバい場所も時々ある。また、小規模な岩山をいくつか越えるため、急登も数回ある。ただ、途中には滝があったりして楽しめる。

ポーターたちは急登であっても頭の上の荷物を落とすことは決してない。しかもかなりのスピードで登っていく。彼らのスピードとバランス感覚には感嘆する。

|  |

| 岩の間の道を行く | 滑落しないよう慎重に |

|  |

| 小さな滝を背景に | 岩山越え |

最後に越えた岩山が推定4000m。後はなだらかな下り坂を進んでいくとこの日の目的地、シラキャンプに到着した。ここにはヘリドクターのためのヘリポートもある。また、真新しいトイレもあったが、結局テントから近い古いトイレしか使用しなかった。

|  |

| シラキャンプ付近のヘリポート | 真新しいトイレ |

到着後はテント内でザックの中身を広げ、乾かすべきものは外に干す。晴れている間に、寝袋やザック、靴を干しておかなくてはならない。そういえば頭痛は行動中に少し感じたが、キャンプ到着時点ではほとんどなかった。既に富士山を超える高度に到達しているのにもかかわらずである。ダイアモックスによる高度順応獲得は順調に進んでいるようだ。

|  |

| 昼食。白身魚フライ、バナナ、 ジャガイモ+ニンジンの炒め物 | タンザニア人の主食、ウガリ |

12:00に昼食。頭痛がないということは食欲もあるため、野菜炒めを2/5ほど残した他はほぼ完食した。白身魚フライや野菜炒めにはトマトソースやチリソースをかけて食べるのだが、山の上ではごちそうである。食後の紅茶も実に美味い。また、Aronやポーターたちはこれとは別に食事を用意して食べていた。主食はウガリと言って、米飯に似た味だ。これに肉野菜炒めや野菜スープ等を合わせて食べる。こちらも少し食べさせてもらったが、ウガリはパンやパンケーキ、オートミールよりも筆者の口に合っていると感じた。

12:50頃には雨が降り始めた。もちろんその前に干していた物を撤収済みだ。それにしてもいいタイミングで到着した。山の天気は変わりやすいというのは本当で、午前中に直射日光に焼かれていたとは思えないほどに空が曇り、結構激しい雨が降る。そして雨が降るとやることがない。トイレを我慢しつつ、テント内に引きこもって荷物整理や日記執筆に充てるが、それもすぐに終わってしまうため、後は寝ているしかない。雨が降ると結構寒いので、テント内でも雨具の上を装備していた。夕方になるとそれでも寒くなってきたため、冬山装備のダウンを出してきて着用した。

14:30にようやく雨が止んだので、速攻でトイレに行きつつテント内に日光を入れ、生乾きのものを乾燥させる。まだこの時間では、晴れるとテント内も結構蒸し暑い。風も少しあるので、空気を入れ替える。

14:55に再び霧雨。しかも1時間ほど寝ていたら頭痛が出た。雨が止んだタイミングでトイレに行きつつ、ウィダーとPocariを補給しておく。粉末Pocariは予定通り2個目を使用した。

また、高度3800mにもかかわらず、テント内のハエとクモがうざい。ハエは飛び回るだけだが、クモに巣を張られてはかなわない。よって虫除けの出番だ。10cmの至近距離から直撃を浴びせ、速やかにご臨終いただいた。

|  |

| 雲海。この雲の中にメルー山がある | この雲の中に |

18:00少し前にまた晴れた。雲が多くてあまり見えなかったが、西方向にメルー山、東方向にキリマンジャロ(キボ峰)が見えるらしい(実際には4日朝に見えた)。Aron、Holsonがちょうどテントの外に出てきたので少し話す。Aronは筆者よりも4歳上で、ポーター2年、サブガイド2年、ガイド16年の経験があるらしい。しかも、TBS系「あいのり」がキリマンジャロで撮影を行った時にもガイドを務めたらしい。Holsonは今回はポーターとしての参加だが、実際にはAronよりも6歳上で、ガイド経験も17年とのこと。また、英語は学校で習うのではなく、ポーターやガイドとして登山客と会話しながら覚えるらしい。確かに必要に迫られて覚えるのだから習得も速い。日本人は学校で10年間も英語を学ぶ割になかなか使い物にならないが(筆者の英語耳がいまだに完成されていないのが好例)、こういうところにヒントがあると思う。

18:25頃夕食。今日もオニオンスープが猛烈に美味い。豆入りご飯にはシチューに似た味のビーフソースが付くので実質的にビーフシチューライスであり、こちらも食欲をそそる。ただ、量は明らかに欧米人向けだ。完食は困難であり、結局ご飯1/3ほど残したと思う。また、野菜サラダには今回も手を付けなかった。

|  |

| 夕食。スープ、パン(バター付) | 豆入りご飯、野菜サラダ、バナナ |

夕食後にダイアモックス3錠目を投与した。また、Pocariを補給して小便を出しまくるという高山病対策も続けた。そのため、夕食後だけで3回もトイレに行く羽目になった。幸いなことに快晴であり、満天の星空を見ることができた。筆者の視力(眼鏡使用で1.5あるが星空を見るには力不足)でもダイナミックな天の川をはっきり確認できた。知っている星座ではオリオン座や北斗七星を確認できた。筆者のデジカメではうまく写せず、画像でその魅力をお伝えすることができないのがかえすがえすも残念だ。この星空は将来キリマンジャロを訪れた際に是非ご自身の目で見て欲しい。0時頃には月も出ていた。月があるとヘッドランプが不要なくらい明るいことを再認識した。

そういえば20:00頃、テントに戻った時にヘッドランプの電池が切れた。暗闇の中で電池を交換し、ついでに次の予備電池をポケットに入れておいた。今まで富士山、槍ヶ岳で使ってきたが、計20時間くらいは持っただろうか。

|  |

| 朝食。オートミール、パン(バター付)、 卵焼き、ソーセージ、果物 | 早朝のキリマンジャロ。 左側の盛り上がった所がウフルピーク |

|  |

| 西方向に見えた虹 | 雲海とメルー山 |

頭痛は全くなく、体調は極めて良好だ。歯磨きなど準備を整え、7:55には出発した。今日は高度順応(HolsonはOptimizationと呼んでいた)の一環として、Aronと二人でラヴァタワー麓(4600m)に向かい、その後宿泊地であるバランコキャンプ(3900m)に降りてくる。ポーターたちは高度順応をする必要がないため、別の近道を通ってバランコキャンプに直接向かう。

| 時刻 | 場所 | 累計歩数 |

|---|---|---|

| 7:55 | シラキャンプ発 | 20564 |

| 9:25 | 休憩 | 24387 |

| 10:20 | 休憩 | 26493 |

| 11:20 | ラヴァタワー麓に到着 | 28503 |

| 12:05 | 休憩 | 32148 |

| 12:50 | バランコキャンプ着 | 35587 |

最初のうちはなだらかな丘をひたすら登っていく。しかし高度は4000mを超え、相当ゆっくり歩いているのにすぐに息が苦しくなる。加えて、晴れていると直射日光が強烈だ。雨に降られるよりはまだマシだが、日焼け止めは今日も不可欠だ。Aronも出発前に日焼け止めを塗り、かつ帽子を装備していた。周辺に生えている高山植物からはだんだん色が失われていき、砂漠に近づいてくる。この辺で、今日のダイアモックスを飲み忘れていたことに気付いて通算4錠目を投与した。

|  |

| 高度約4000m。まだ高山植物がある | 次第に植物が減る。 キボ峰がどんどん接近するのを励みに進む |

登り始めて1時間も経過すると、ついには植物自体がほとんどなくなって月面でも歩いているかのような荒涼とした風景になる。また、この辺で少しずつガスが出てきて、かつ日も陰ったため一気に寒くなった。雨具上と軍手、それに毛糸帽子を順次装備し、さらに先に進む。

|  |

| 高度約4300m。荒涼とした風景 | ラヴァタワーへの分岐。結構寒い |

LAVA TOWERとBARRANCOの分岐を過ぎてしばらく進むと、いよいよ今日の目的地の一つ、ラヴァタワーが見えてくる。ラヴァタワーはその名の通り溶岩でできた小ピークなのだが、現在は風雨による崩壊が進んでいるため、残念ながら頂上に登ることは禁止されている。

|  |

| ラヴァタワー遠景。麓までの道はなだらか | タワー自体は崩壊が進み、登れない |

11:20にラヴァタワーに到着した。ここまでの登りは、前半はキツかったが後半は比較的なだらかで、楽だった。そして接近してみると確かに巨大な溶岩が至る所で崩落しまくっていて、とても登れそうな様子ではない。なお、ラヴァタワー麓にはキャンプ地(テントサイト、トイレ)があった。Aronによると、ウェスタンブリーチルートを選択した場合はここで宿泊し、急峻な登りを経て一気に頂上を目指すらしい。今回ルートを選択する時にウェスタンブリーチルートも考慮したが、高度5790mのクレーターキャンプに宿泊するのが今の筆者にとっては無謀としか思えず、検討対象から外した。将来しかるべき実力を身につけた時に是非挑戦してみたい。

|

| ラヴァタワーを背景に |

当初はこのラヴァタワーで昼食とするスケジュールになっており、ランチボックスを渡されていた。しかし高度4600mと寒さにより、食欲が全くなかった。また、雲が接近していて雨が近い雰囲気だった。従ってウィダーとPocariを補給しただけで、速やかにバランコキャンプへ向かった。

|  |

| 川に沿ったガレ場を下る | ジャイアントセネシオとAron |

しばらくの間はなだらかな下りだったが、その後かなり急な岩場下りになった。この岩場は写真を撮る余裕も無いほど危険な場所の連続であり、完全に下りきるまで一瞬たりとも気を抜けなかった。岩場下りを終えた後も川に沿ったガレ場を下る道が続き、膝への負担はかなり大きかった。Aronはスイスイ下っていくが筆者はそうはいかず、膝に無理な力がかからないようにスローペースで下っていった。高度を下げると植生が復活し、ジャイアントセネシオと呼ばれる巨大かつ奇怪な植物が至る所に見られるようになった。

Aronにかなり先行されつつポレポレ(ゆっくり)下山すること1時間半、ようやく今日のキャンプ地であるバランコキャンプに到着した。この下りでは今までの全行程で最も消耗し、下山に弱いという筆者の短所が浮き彫りになった。

到着後しばらくの間は消耗しきっていて、かつ寒かったため、全く食欲が無かった。ホットピーナッツとホット紅茶だけいただき、ウィダーをもう1つ食べて昼食とした。また、自テント内に戻ってからも結構冷え込むことが予想されたため、この日から山用水筒を持参して湯を貰うことにした。それから、ちょうどポーターたちのテントにほぼ全員揃っていたため、これを機会に全員の名前を聞いておいた。残り2名のポーターはMoses、Kimbokaと言った。ついでにスワヒリ語の挨拶を少し教えてもらった。毎回Jambo!(万能挨拶語)だけでは味気ないので。

| スワヒリ語 | 意味 |

|---|---|

| Habariya asubuhi. | おはようございます |

| Habariya mchana. | こんにちは |

| Habariya jioni. | こんばんは |

| Mzuri. | Fine.(上3つに対する応答) |

| Lala salama. | おやすみなさい |

| Nawewe pia! | You too!(上に対する応答) |

HabariyaはDQ4のハバリアの町、mchanaはマチャメルートのマチャメ、jioniはjoinからの連想で何とか覚えた。もっとも、彼らは全員チャガ族であるため、普段は固有の部族語で会話している。タンザニアには約120もの民族があり(例:アルーシャ周辺にはマサイ族が多い)、それぞれ固有の部族語を持っているらしい。日本で言えばアイヌ語と琉球語くらいの差があるのだろうか。そしてスワヒリ語は国内(というよりも東アフリカ全体の)共通語、英語はビジネス用の共通語という位置付けらしい。

その後は自分のテントに戻り、日記を書く。曇っているため結構冷える。よってダウンを上下とも着用してしばらく寝た。ダイアモックスの副作用である足のしびれを少し感じた。そういえば行動中には少しだけ手のしびれもあったが、山歩きに影響を及ぼす程度のものではない。

15:40頃目覚め、ランチボックスの中身を食べようと試みる。ウィダーとPocariだけではそれなりに腹が減るらしく、鶏の唐揚げ、ゆで卵、マンゴージュースはすべて平らげた。しかしパンの油揚げは半分、ソーセージと菓子は手付かず。ちなみにアフリカの卵は黄身が白いとどこかで聞いたことがあるが、この山行中に出た卵料理はことごとく黄色かった。

食後に少し散歩し、周囲の写真を撮影した。北東方向にはキボ峰、南方向には雲海、西方向には今日越えてきたラヴァタワーに連なる丘、東方向には明日越えるバランコウォールが見えた。要するに三方を山に囲まれた、風の谷(←ナウシカ)みたいな地形だ。散歩中、今日の下山の影響で右膝が痛むのが気になった。歩けないほどではなく、一晩寝れば治りそうな気配だったが、今後が心配だ。

|  |

| 南方には雲海 | 雲の切れ目から見えるキボ峰 |

18:00に夕食。16時頃にランチボックスの中身を食べた影響で、こちらがあまり食べられなかった。鶏の煮物は1/10程度、マカロニ+野菜ソースは3/5程度、インゲンの炒め物は1/2程度食べるのがやっとだった。

|

| 夕食。スープ、パンケーキ、 鶏の煮物、マカロニ+野菜ソース、 インゲンの炒め物、洋ナシ、紅茶 |

夕食後に歯を磨いていると、Modestが水汲みから戻ってきた。なんと明日の宿泊地であるカランガキャンプ付近まで、山を2つ越えて汲んできたらしい。You've done a great job!と労いの言葉が自然に出た。

その後ダイアモックス5錠目を投与したり、デジカメの電池がそろそろ尽きてきたので予備電池に入れ替えたりしつつ就寝。膝の具合もだいぶ回復した。夜は何度か小便に起きつつ、星空を楽しんだ。天の川と雲との違いは、前者は動かないことだ。それにしても、視力低下をこの時ほど悔んだことはない。眼鏡ではある程度近い物体を見るための視力は矯正できるが、星空は見えるようにならない。

|  |

| 早朝のキリマンジャロ | 朝食。オートミール、パン(バター付)、 果物、紅茶。他に卵焼き、ソーセージ |

今日も頭痛は全くないが、今回の山行では初めて下痢になった。ダイアモックスで高山病の発生を抑えているとはいえ、胃腸へのダメージはやはり避け難い。この下痢は下山するまでずっと続いた。とはいえ、山歩きに影響を及ぼすほど深刻なものではなかったため、Pocariで水分とミネラルを補給して9:05には出発した。

今日も高度順応の一環として、バランコウォール(4100m)を含む2つの山越えを行い、その後宿泊地であるカランガキャンプ(3900m)まで上がる。昨日と違ってポーターたちも同じ道を通る。なお、ここで高度順応を入れる必要が無い場合、一気にバラフキャンプ(4600m)まで上がることも可能である。実際、マチャメルートの一般的なプランはここの行程を1日短縮することで、6日間となっている。実際、昨日まで同じ日程で登っていたイングランド人とポーランド人のパーティは「バラフキャンプに行く」と言い残して先に出発していった。しかし筆者は念には念を入れてここで高度順応日を確保し、7日間のプランとした。

| 時刻 | 場所 | 累計歩数 |

|---|---|---|

| 9:05 | バランコキャンプ発 | 36850 |

| 9:30 | 休憩(バランコウォール途中) | 37489 |

| 10:15 | 休憩(バランコウォール頂上) | 38092 |

| 10:55 | 休憩(小ピーク) | 40840 |

| 11:35 | 休憩(カランガキャンプ手前の谷) | 43949 |

| 11:55 | カランガキャンプ着 | 44175 |

バランコウォールは岩登りであり、通常はマチャメルートで最も混雑する場所である。しかし今回は大雨季というローシーズンであり、かつ事前にパーティ間で調整して出発時間をずらしたため、待ち時間が発生することもなかった。また、岩登りと言っても三点確保が必要な場所はほとんどなく、クサリ・ハシゴも存在しない。念のため滑り止め付きの軍手を用意していたが、岩をつかむような場所も少なく、この軍手はむしろ防寒対策として使っていた。ポーターたちは頭の上に荷物を載せたままスイスイ登っていった。

|  |

| バランコウォール全景 | バランコウォールに接近。 ジャイアントセネシオが群生している |

|  |

| 岩場は見た目ほど険しくない | この辺でようやく半分 |

|

| バランコウォール頂上。ガスが出ていて 背景があまり見えないのが残念 |

途中ダイアモックス6錠目を飲むための休憩を挟みつつ、1時間程度で頂上に到着した。この辺では雲の中に入っており、視界が利かないのに加えて霧雨だった。従って頂上到着後は少し休憩しただけですぐに出発した。なお、この時点で先に出発したオランダ人パーティを追い抜いてしまった。

しばらくの間はなだらかな下りが続き、その後再び登りになった。10:55に小ピークに到達するまで、霧雨の中を一気に通過した。この小ピークを過ぎてからは天候が回復し、左手に雄大なキボ峰を満喫しながらの快適な山歩きとなった。

|  |

| 高度4000mの砂漠を行く | 左手(北方)には雄大なキボ峰が! |

広大な砂漠地帯を横切ると、前方にカランガキャンプが見えた。見た目には近いが、ここから谷を越えなくてはならない。とはいえ、目標が見えているので足取りは軽い。膝を痛めないように注意しつつ一気に谷を下った。この谷の底を流れる小川がLAST WATER POINTであり、バランコ、カランガ、バラフの各キャンプで使う水はポーターがここから運ぶ。

|  |

| 谷の向こうにカランガキャンプ | 谷の北側に見えるキボ峰 |

|  |

| LAST WATER POINT | カランガキャンプ前の最後の登り |

LAST WATER POINTを経て最後の登りをこなし、午前中にカランガキャンプに到着した。一気にバラフキャンプを目指す場合は、ここで昼食を取って午後さらに登るらしい。筆者はこの時点で4000m程度の高度に対する順応ができていたため、結果的にはこの日のうちにバラフまで行っても良かった。だが、それは結果論というものだ。

12:45に昼食。昨日と違って食欲があったため、初めて完食した。しかも食後の紅茶は2杯も飲み干した。昼食中は晴れていたが、終わる頃には霧雨が降っていた。ポット一杯の湯を貰い、自分のテントに戻った。

|  |

| 昼食。卵野菜パスタ、バナナ、 みかん、マンゴージュース、紅茶 | こちらはガイド・ポーターたちの昼食。 野菜スープ |

カランガキャンプも風が強い。昨日のバランコキャンプ以上かもしれない。体調は下痢を除けば良好だ。頭痛が全くないのが大きい。また、今日はゆっくり下ったためか、右膝の痛みも全くなし。登りで使った筋肉が痛いのが気になる程度だ。

他には頭が少し痒いのが気になった。最後のシャワーから丸4日経過していれば当然か。しかし耐えられないほどではないため、結局この日は放置した。また、速乾性下着は非常にありがたい。速乾性でない靴下を含め全く替えずに4日間装備しているが、不快感は全くない。一方、鼻の頭、右耳付近の頬、右耳後ろの首が日焼けで少し痛い。いずれも日焼け止めを塗り損ねた場所である。この日は霧雨と雲のおかげで日差しが強くなかったのが幸いした。

15:25になってようやく雨が止んだため、暇潰しも兼ねて周辺を軽くトレッキングしてみる。バラフキャンプ方面に登ってみたり、東方の谷に向けて歩いてみたり。

|  |

| 北方向には雄大なキボ峰 | 南方向には雲海とメルー山。 この雲の下はモシの町らしい |

|  |

| 高度3900mに生える高山植物 | 高度3900mに生える苔 |

|  |

| 東方向にはムウェカルートへ通じる谷 | 西方向には今日越えてきた谷 |

午前中の山行が物足りなかったのに加えて、東西南北それぞれの景色が素晴らしく、かれこれ1時間近く歩いていた。また、今日バラフキャンプに向かわずカランガキャンプにとどまったオランダ人父娘と少し会話した。彼らも筆者と同じスケジュールで、7日朝に登頂を目指すらしい。なお、当初は新婚夫婦だと勘違いしていたため、「これはハネムーン旅行ですか?」と尋ねてみたら大爆笑していた。

16:40にテントに戻り、粉末Pocari4袋目を使用してPocariを作成した。今回は5袋準備したが、ちょうどいい感じになくなりそうだ。また、昨日以降は曇天時や日没後に結構冷えるので、湯を混ぜてホットPocariにして飲んでいる。寒い時にはお勧めだ。この日も日没が近付くにつれて強烈に冷えてきたため、ダウン上下を装備していた。

|  |

| 夕食。オニオンスープと食パン | 野菜カレー、果物 |

18:00に夕食。相変わらずオニオンスープが異様に美味い。野菜カレー(というよりもシチュー)も食欲をそそったが、こちらは量が多くて3/10程残してしまった。フルーツは完食。前日まで完食がほとんどなかったためか、コックのGodlizenが食べやすいように工夫してくれている。食後に紅茶を一杯いただいた。

なお、テント内に蚊に似た虫を見つけて、しかも殺し損なったため、念のためAronに質問してみた。高度4000m近いため、マラリアや黄熱病を媒介する蚊はいないとのことだった。

夕食後は既に日没を迎えていたため、歯磨きとトイレ、ダイアモックス投与を済ませて速やかに就寝した。なお、モシの町の明かりが見えたため星空に影響するのではないかと思ったが、雲海に隠れてしまえば全く問題なく、今日も満天の星空を鑑賞することができた。なおこの日は月が隠れていて、かつトイレまでの道が遠かったため、危うく迷いそうになった。

|  |

| 早朝のキリマンジャロ | 朝食。オートミール、パン(バター付)、 卵焼き、ソーセージ、果物、紅茶。 |

今日も下痢があり、しかも食欲が減退気味だ。パンには手を付けず、果物もバナナとマンゴー半分を食べただけだった。卵焼きとソーセージにはチリソースを付けて何とか食べきった。ウィダーとPocariだけでは栄養補給に限界があり、食欲が無くても食べておかなくてはならない。

今日は頂上アタックの前線基地であるバラフキャンプまで登るだけだ。万歩計の計測はいよいよいい加減になってきた。最初の休憩まで81歩しか歩いていないとか、バラフキャンプ前の最後の急登で332歩しか歩いていないとか、あり得ないのだが(笑

| 時刻 | 場所 | 累計歩数 |

|---|---|---|

| 9:03 | カランガキャンプ発 | 47923 |

| 9:50 | 休憩(最初の丘を登りきった場所) | 48004 |

| 10:40 | 休憩(最後の急登の前) | 50048 |

| 11:05 | バラフキャンプ着 | 50380 |

9:03出発。しばらくの間はキボ峰を左手前方に見ながら、北側のなだらかな丘を登る。急ぐと息が切れるため、ポレポレ(ゆっくり)登っていく。よく晴れており、紫外線に対する防御は必要不可欠だ。

|  |

| 最初の1時間はこういう道を登る | 左手前方にはキボ峰が常に見える |

次の1時間は傾斜が比較的緩やかになり、快適な山歩きが楽しめる。バラフキャンプまでは結構遠いが、目標が見えているので楽しみながら歩ける。但し風が強く、晴れていても寒い。高度も4300mくらいあるので、2日前のラヴァタワーと似たようなものだ。この辺では毛糸帽子と軍手を装備していた。

|  |

| 荒涼とした丘を越える | バラフキャンプ手前の急登までは なだらかな道 |

最後の30分は急登だ。と言ってもバランコウォールよりは短いし楽だ。つづら折れの登山道をゆっくり登っていくと、いつの間にか丘の頂上に到達していた。

|

| 最後の急登。実際には つづら折れの登山道がある |

バラフキャンプは山頂に連なる尾根の上にある。テントサイトは岩の間にあるが、風の通り道になっていて非常に寒い。また、トイレは絶壁の上に建っており、横から見ると結構怖い位置にある。これ以外にもトイレはあるのだが、そこに至るまでに急な岩場を降りなければならない。特に夜は滑落の危険があるので、今回は絶壁の上のトイレのみを使用していた。

|  |

| 怖い場所に建つトイレ | テントサイトは岩の隙間にある |

バラフキャンプ到着時点で曇ってきて猛烈に寒くなった。もはや夏山装備ではいかんともしがたいので、ここで初めて冬山装備に着替えた。昨日までポーターに運んでもらった26Lザックの中の荷物が、いよいよ役に立つ時が来たのだ。上半身は速乾性Tシャツ、ヒートテック等の保温着3枚、ダウン、ゴアカッパ。下半身は速乾性パンツ、保温ももひき、ダウン、ゴアカッパ。なお、グランドキャニオンで購入した特厚靴下も装備を試みたのだが、足の大きさに合わない上に足の指先が冷えるというろくでもない代物だったため、即座に日本で購入した厚手靴下に替えた。

|  |

| 昼食。鶏の唐揚げ、フライドポテト、 甘いパスタ、野菜、果物、紅茶 | 夕食。カレー風野菜スープ、果物、紅茶 |

12:05に昼食。胃が冷たいものを全く受け付けず、野菜と果物はすべて残した。代わりに後でウィダーを補給することにする。午後は雨が降ったため、テント内に引きこもって過ごした。夕食までの間、トイレに1回行っただけだ。

合間にゴアカッパのポケット内を点検した。右ポケットにはトイレットペーパー、ヘッドライト予備電池、デジカメと予備電池、カイロ。左ポケットにはウエットティッシュ、カイロ。ゴア手袋も使わない時はポケットの中に入れる。また、アタック用の20Lザックには必要最小限の物のみ入れる。即ち、山用断熱水筒(湯を入れる)、ペットボトル(Pocari。凍るまではこれを飲む。凍ったら湯を混ぜる)、ブドウ糖アメ、杖、防寒対策予備(足首ウォーマー、毛糸帽子予備)、日焼け止め、カイロ一式(通常、貼る、靴)、貴重品(パスポート、現金)、頭痛薬。あと一応メモ用紙とペンも持参するが、暗くて寒いため恐らく使わないだろう。

一方、持っていかないものは26Lザックにしまってテント内に置いていく。即ち、夏山装備一式、日焼け止め予備、凍りそうな飲み物(1.5Lの水)、ウィダー、ホカロン予備(1袋丸々余った。何たる無駄!)、虫除け、歯ブラシ等。

テント内で温まると今度は頭が痒くなってきた。シャワー無しで5日も過ごせばこういうことになる。ここで「ウエットティッシュで頭を拭けば良いのでは?」と思いついてやってみた。除菌性能もあるので一石二鳥だ。実際には痒みの完全抑制は困難だったが、やらないよりははるかにマシだった。

16:50には早くも夕食となった。明日の頂上アタックは0時開始なので、この時間から夕食を取っておくらしい。コックのGodlizenも筆者の食欲が無いことは承知していて(というよりも一般的に高度4600mでは食欲が無くなるらしい)、食べやすいように工夫された温かいカレー味野菜スープだった。これを完食し、Aronと明日の予定を打ち合わせた後、自分のテントに戻った。

夕食後にダイアモックス9錠目を投与した。恐らくこれが最後の服用となるだろう。そしてデジカメの電池を交換し、Pocariを補給して就寝。なお、19:50頃にトイレに行ったが、雲で視界が利かず恐怖そのものだった。昼間のうちにトイレへの道を覚えていたから良いようなものの、そうでなかったらまず到達は無理だ。過去に滑落者が出たというのもよく分かる。

| 時刻 | 場所 | 累計歩数 |

|---|---|---|

| 23:40 | バラフキャンプ発 | 51543 |

| 5:00 | ステラポイント(5752m)着 | 不明 |

| 6:15 | ウフルピーク(5895m)着 | 不明 |

| 10:15 | バラフキャンプ着 | 不明 |

天候は霧雨であり、時々眼鏡が曇る。しかし昨夏の槍ヶ岳の時ほどではなかったため、時々タオルで拭くだけで済んだ。仮に眼鏡を落としてしまったら登頂どころか下山すら困難になるため、抜本的な対策を講じなければならない。

0:10、早くも暑くなる。冬山装備を購入した登山ショップでは「インナー、ダウン、ゴアカッパの3枚で十分」とのことだったが、これは確かに正しいようだ。防水・防風性能を持つゴアカッパを脱ぐわけにはいかないし、今さらインナーを脱ぐのも面倒なので、ダウンを脱ぐことで解決する。その後もこの服装のままで通していた。ヒートテック×3とダウンはほぼ同等の効果を持つようだ。また、ゴア手袋もこの時点では暑かったため、ゴアカッパのポケットに入れた。

0:50に最初の休憩を取る。ブドウ糖アメとPocariを補給した。ここまで頭痛も吐き気もなく、息苦しいということもない。高度順応は順調に進んでいるようだ。下痢による便意は多少あったが耐えられないほどではない。いい感じだ。なお、この辺で手が寒くなってきたため、ゴア手袋を再び装備した。

1:20頃、砂走りと思われる道が出てきた。1歩進んで0.5歩戻る感じで、無茶苦茶ストレスが溜まる。そこで今回の登山では初めて杖を使用した。この杖は当初は砂走り対策だったが、途中からは体を支える役割に変わり、下山では膝をかばう役割を果たした。結局下山完了までずっと使っていた。

2:00、二度目の休憩。ふと空を見上げると月と星が見えた。つまり! 霧雨が止み、かつ雲がなくなったということだ! 夢中で登っていたため、霧雨が止んだことにも気付かなかった。ブドウ糖アメを噛み砕き、Pocariを飲む。Pocariはそこそこ冷えていたが、幸いなことに凍ってはいなかった。また、Aronによるとウフルピークまでは4時間半とのことだった。

この頃になると気温が下がってきたためか、鼻水が気になり始めた。鼻をかむにはティッシュまたはウエットティッシュを取り出さなくてはならないが、寒さと疲労のためその一手間が面倒だ。結局大部分をすすり上げて飲み込むことになった。一部は痰に混ぜて吐き出した。それでも一部は鼻の外に出てきて著しく不快であるため、タオルで拭うしかなかった。さらに困ったことに、鼻呼吸が著しく阻害された。ここから先はほぼすべて口呼吸で進んでいる。

3:00、三度目の休憩。後方にマウェンジ峰(5149m)が見えた。しかも明らかにその頂上よりも高いところに居る! Aronに訪ねてみると、既に高度は5400mに達しているとのことだった。幸いなことにこの時点でも高山病と思われる症状は一切無かった。

4:00、四度目の休憩。推定高度5600m。酸素が薄く、数歩進んでは杖を頼りに立ち止まって呼吸を整えることが多くなってきた。また、気温がさらに低下したためか、普通に呼吸すると口や喉が猛烈に冷えるようになった。そこで、鼻水まみれになったタオルで口を覆い、自分の呼気を吸うことが増えてきた。呼気にも80%程度の酸素が含まれており、かつ温かいのがポイントだ。Aronの読みではステラポイントまで1時間、ウフルピークまで2.5時間とのことだった。また、この休憩を機に、Aronが筆者の20Lザックを持ってくれた。この時はまだザックありでも普通に登れたが、ここから先がさらに厳しくなってくるため、結果的に大変助かった。

4:30頃から降雪が始まった。相変わらず砂走りが多く、杖を使っても滑りまくる。これでかなり消耗し、Aronから離されることが多くなってきた。数歩進んでは呼吸を整えることの繰り返しであり、速度が一気に低下した。

5:00、ステラポイント(5752m)に到着。ギルマンズポイント(5681m)と並び、キリマンジャロに登頂したとみなされる場所である。しかしステラポイントにはそれを示す標識も無く、Aronから伝えられなければそれとは分からなかった。この時点ではまだ暗く、写真を撮るような場所でもなかったため、Aronに「写真は後で撮れる。先にウフルピークへ行こう」と提案した。

対照的にAronはほとんど止まらずに進む。筆者を見失わない程度の距離で待っていてくれるが、少し追いつくとさらに先に進むため、その差は一向に縮まらない。フルマラソンの最後の1kmがまさにこんな感じなんだろうな〜などと考えつつ、一歩一歩進んでいく。

6:00頃、左手に氷河が見えた。極地に行ったことのない筆者にとっては、生まれて初めて見る氷河だ。さらに数分進むと、ようやくウフルピークらしき看板が見えた。逆方向から欧米人パーティが1人、2人と登頂し、喜びを分かち合っている。Aronもその中に入り、言葉を交わしている。だが、ゴールを目前にして足は進まない。ゴールが見えてから5回は足を止めたと思う。

6:15、疲労困憊した状況でついに、ようやく、とうとうウフルピークに辿り着いた。感動は特になく、とにかく疲れたというのが第一印象だった。AronがCongratulations!と祝ってくれた。また、砂糖たっぷりのホット紅茶をくれた。疲労しきった肉体にとってこれほどありがたいものはない。2杯立て続けに飲み干した。

|  |

| ウフルピーク付近の氷河 | ウフルピーク到達! |

看板にはこう書いてある。

|

CONGRATULATIONS! → YOU ARE NOW AT UHURU PEAK TANZANIA 5895M AMSL. AFRICA'S HIGHEST POINT WORLD'S HIGHEST FREE-STANDING MOUNTAIN |

先に到達した欧米人パーティ(オーストラリア人とイタリア人だったかな)が写真を撮っている間に、凍える手でデジカメを出し、氷河や火口の写真を撮った。ゴアカッパのポケットに入れたホカロンは寒さと低圧のためか、ほとんど温まっていなかった。それでも今回のために購入した耐寒仕様(-10度まで耐える)のPENTAX製デジカメは、電池も含めてその性能を遺憾なく発揮した。なお、ウフルピーク到達の写真はAronと二人で撮ると決めていた。彼の助けが無かったら、とてもここまで到達することはできなかっただろう。欧米人パーティも最初のうちは自分たちだけの写真をガイドに撮影させることに夢中になっていたが、筆者の行動を見た後はガイド二人も含めて写真を撮ってくれと依頼してきた。この時に「やられた!」と思ったのは、彼らのうち一人がタンザニア国旗を取り出したことだ。5日前にマチャメゲートでタンザニア国旗を販売していた少年のことを思い出し、あの場所で買わなかったことを後悔した。

|  |

| ご来光は雲に阻まれて見えず | 氷河と雪景色。もはや完全な雪山 |

ウフルピークではあまりのんびりするわけにもいかない。高度5895mでは高山病が進行するからだ。それに加えて太陽が出てきたため、寒冷地獄から一瞬にして灼熱地獄に変わる。日焼け止めによる防御はもちろん行ったが、唇が荒れてきた(乾燥に加えて、真ん中で割れて痛み始めた)のには閉口した。従って写真を撮りつつ素早く下山を開始した。

最初のうちは楽勝だった。雪道の下りも思ったより滑らないのでどんどん進んだ。途中でオランダ人父娘に会った時にはYou're almost! Good luck!!と声を掛ける余裕もあった。ステラポイントには6:53に戻ってきた。行きの半分の時間しか要していない。しかし!

|  |

| 火口。富士山の火口の数倍ある | ステラポイント。それらしい表示は無い。 ここから火口のふちを周るとウフルピークに辿り着く |

|  |

| ステラポイント付近の下山。 降雪の影響で、アイスバーンと化している | 約1時間後。砂走り、いや雪走りとの格闘が続く |

明け方前の降雪の影響で、ただでさえ苦手な砂走りの道に雪が積もり、それが凍結してアイスバーンと化していた。砂走りと同様に下ると止まらなくなる恐れがあったため、登りと大して変わらない速度でゆっくりゆっくり下山する。少し油断すると勝手に速度が上がるため、全力で制動をかけつつ進む。ウフルピークに300回登ったというAronでさえもこの雪道には苦戦していて、しゃがんで少しずつ滑り降りていた場面もあった。

約1時間後には雪が少なくなり、Aronは普通の砂走りのように素早く下山し始めた。しかし膝が弱い筆者はそうはいかなかった。ここまでの1時間で膝にダメージが蓄積していて、下手に速度を出すとバラフキャンプ前に力尽きる可能性もあったのだ。見かねたAronが筆者の腕を掴んで砂走りを走り下りようとしたが、筆者の膝はもはやその動きにすら耐えられなかった。それに加えて、何度も何度も何度も何度も転倒し、そのたびに絶望感に襲われた。酸素が薄いため、転倒した時に立ち上がるのも一苦労だ。杖を頼りに立ち上がり、しばらく呼吸を整えて、ようやく先に進むことができる。

|  |

| 約2時間後。雪は消えたが砂走りがきつすぎる | 約3時間後。バラフキャンプは果てしなく遠い |

左膝の違和感は完全に痛みに変わっていた。右膝にはニーブレイスを装備しているためまだ痛みは無いが、時間の問題で痛みに変わると思われた。魔の砂走り区間を抜けるまでに約3時間を要した。途中で暑さも耐え難くなったため、ヒートテック1枚とダウン下を装備解除した。これらも含めて荷物はAronに持ってもらったのだが、自分の体重を支えるだけでも厳しかった。バラフキャンプは本当に果てしなく遠く、次の丘を越えたら見えるのではないかという期待はそのたびに裏切られた。そして幾度目かの丘を過ぎ、険しい岩場下りが見えた時。筆者を支えていた糸がぷっつりと切れ、ついに力尽きて立ち止まった。

Aronは砂走りの途中から筆者の異変に気付いており、この岩場に到着する前にバラフキャンプに救援を呼んでいた。また、バラフキャンプから先は担架で下ろすことを提案していた。それでは自力下山にならないので担架は何としても避けたかったが、まずは目前の岩場を降りなければならなかった。既に時刻は10:00近く、本来ならばバラフキャンプに到着していなければならない時間である。結局、無念なことにポーターに背負われての下山となった。バラフキャンプまで推定あと1kmというところだった。

ポーターの安定感は驚嘆すべきものだ。険しい岩場を休むことなく安全確実に下り続ける。やせ型とはいえ50kgはある筆者を背負いつつ、バランスを崩すことは一度たりとも無かった。途中で他のポーターに役割交代しつつ、10:15にはバラフキャンプに到着した。

バラフキャンプでまずやったことは、アイシングだ。膝回りを集中的に冷やし、周囲に炎症が広がらないようにする。同時に、下山で極限まで使い、オーバーヒートを起こしていた周囲の筋肉に対しては、Aronが持参していた塗り薬で一時的に治療した。AronとHolsonが、ここから先は担架で降りた方が良いと改めて提案してきた。この救援費用は登山ツアー代金に含まれており、費用の心配は無い(1日早く降りることになるのでホテル代が追加でかかる程度)。筆者としても、一度ポーターに背負われて自力下山でなくなってしまった以上、その方が良いのではないかと一瞬だけ考えた。

しかし力尽きる手前までは膝に致命的なダメージが行かないようにゆっくり歩いており、アイシングと塗り薬である程度回復させれば今日の目的地であるムウェカキャンプまでは歩けそうな気がした。後のスケジュールに影響を及ぼさない程度に歩けるならば、なるべく多くの区間を自力で歩いた方が良いに決まっている。そこで、30分後に決断を伝えることにして、その間は休養に専念した。食欲の無い筆者に対して、Holsonが温かいスープを1杯持ってきてくれた。これでやや冷えていた肉体が一気に温まり、自力下山する気力も復活した。冬山装備を解除し、夏山装備(+ヒートテック1枚)に着替え、荷物を整理した。そしてAronに自力下山する意思を伝えた。

| 時刻 | 場所 | 累計歩数 |

|---|---|---|

| 11:10 | バラフキャンプ発 | 63633 |

| 12:07 | 休憩 | 69444 |

| 12:53 | 休憩(ミレニアムキャンプ、3797m) | 73177 |

| 13:45 | 休憩 | 76082 |

| 14:20 | 休憩 | 78624 |

| 15:03 | 休憩 | 81479 |

| 15:27 | ムウェカキャンプ(3100m)着 | 83112 |

11:10に下山再開。膝はまだ痛むが、杖を使えば何とか歩行できる。加えて、酸素が濃くなったのが幸いし、連続して行動できるのが何よりの救いだ。砂走りがなくなったのも大きい。杖を駆使し、膝への負担を可能な限り軽減しながらゆっくり歩いていく。途中、本当に担架が置いてあった。これで降ろされるのはやはり嫌だ。

|  |

| バラフキャンプからの下り。 砂走りがなく、酸素も濃いので楽だ | 筆者を運ぶために用意された担架 |

さらにしばらく下山し、高度4000mを切ったあたりで植生が復活してきた。下山道はさほど険しくなく、あまり膝を痛めることなくミレニアムキャンプまで到着した。正直ここで宿泊したい気分MAXだったが、今日はさらに先のムウェカキャンプまで下山しなくてはならない。

このミレニアムキャンプでは商品も販売している。アイシングを行い、ブドウ糖アメと水を補給した後、「下山後に買えないがここで買えるものはあるか?」と尋ねてみた。すると店員がキリマンジャロのガイドブック(英語)とマサイ族の民芸品を持ってきたため、前者を購入した。下山後は$15だがここで買えば$10だという。ややボッタクリという気もしたが、恐らくここで買い逃すと下山後に買うチャンスはないと考え、ここで買っておいた。そしてこの認識は正しかった。下山後はとても土産屋を見て回る余裕など無かった。

|  |

| 森復活! 酸素はさらに濃くなった | ミレニアムキャンプ(3797m)で休憩 |

ここから先はHolsonとModestの二人が筆者につき、Aronと他のポーターたちは先にムウェカキャンプまで下っていった。彼らにはいろいろとやることがある。テント設営、水の調達、そして食事の準備。一方、筆者は膝をかばいつつゆっくりゆっくり下山した。

途中、Holsonがトカゲを見つけた。道はガレ場となり、膝には決して優しくなかったが、杖を頼りつつ一歩一歩確実に下りていった。

|  |

| Holsonが見つけたトカゲ | ガレ場が続く |

ムウェカキャンプを最初に確認したのは14:45だった。だが、見えてからが遠かった。Holson、Modestの二人が昼食も取らず、飲み物も飲まずにずっと筆者についていてくれたため、「15時までにムウェカキャンプに行こう!」と言って膝の許す限りの速度で歩いたものの、結局到着したのは15:27だった。

|  |

| ムウェカキャンプ着 | 新築された?トイレ |

ムウェカキャンプの管理棟は比較的新しい建物だった。付近には新築されたと思われるトイレもあった。しかし結局テント付近のポーター用トイレしか使わなかった。膝をかばって周囲の筋肉を酷使し続けてきたため、筋肉痛で平地の歩行すら面倒だったからだ。

ムウェカキャンプ到着後、速攻でアイシング。その後、ポーターが用意してくれた湯で手と顔を洗い、ついでに鼻水が大量に付着したタオルも洗った。ここまでの日記を記憶を頼りにメモ帳に書き、今日と明日のスケジュールを確認した後、寝袋に倒れ込むように仮眠に入った。

|  |

| 夕食。野菜スープとパンケーキ | ご飯、カレー味野菜ソース、牛肉、果物 |

18:00に夕食。相変わらず最初に出てくるスープが美味すぎる。だが、胃腸が疲労しきっていたため、ご飯は2/5程度しか食べられなかった。Aronとチップの話を少しした後、19:15には自分のテントに戻って死んだように眠った。

|  |

| 朝食。オートミールの代わりにおかゆ。 これは非常にありがたい | ムウェカキャンプからちらっと見えたキボ峰 |

| 時刻 | 場所 | 累計歩数 |

|---|---|---|

| 7:15 | ムウェカキャンプ発 | 84144 |

| 8:15 | 休憩 | 90462 |

| 9:10 | 休憩 | 96153 |

| 10:05 | ムウェカゲート5分前 | 101668 |

ムウェカキャンプから先の下山道は木枠で階段が作られていることが多く、昨日のガレ場よりは比較的歩きやすい。もちろん段差があると膝に負担がかかるので、ゆっくり下山している。なお、この頃になると左膝よりも古傷の右膝の方が痛みが強くなったため、段差では右膝をなるべく曲げないように、左足から着地している。

|  |

| 7:28撮影。キボ峰が見えるのはここが最後 | 下山道はよく整備されており、歩きやすい |

7:28にAronから「キボ峰が見えるのはここが最後だ」と教えてもらい、最後の写真を撮影した。後は1日目と同様の樹林帯をひたすら下るだけだった。9:24には階段状の道が終わり、車も通れる砂利道に変わった。膝が痛い場合は砂利道の方が歩き辛いのだが、ここまで来たらムウェカゲートまで歩き通すぞという執念だけで足を運んだ。

|  |

| ワラビの群生地 | サルの群れ |

砂利道に入ると人通りが増えた。また、時折銃声が聞こえた。ハンターでも居るのかと思っていたが、どうやらそうではないらしい。一度など、わざわざ脇道に入って人目を避けたこともあった。マラングルートでもゲート付近は追いはぎが出没するという話をどこかのサイトで読んだことがあるが、このムウェカゲートでも決して治安は良くないらしい。

10時を過ぎ、あと5分でムウェカゲートに辿り着くという時に、前方に車が見えた。まさかと思ったが、やはり筆者を迎えに来た車だった。ここまで来て車に乗るのは抵抗があったが、疲労感の方が上回った。

|  |

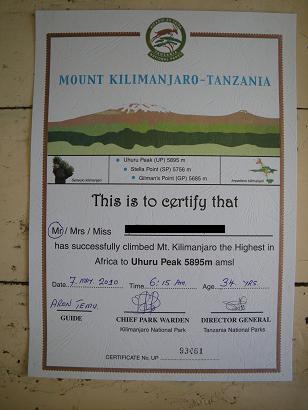

| ウフルピーク登頂証明書 | パーティ全員で記念撮影 |

ムウェカゲートで登頂証明書を受け取った。ウフルピークまで到達した以上、下山時にポーターに背負われようが車に乗せられようが登頂証明書はもらえるようだ。また、ここでキリマンジャロの絵が描かれた帽子を購入した。今度は昨日のミレニアムキャンプの時と違って値切る元気があったため、当初$15と言われたのに対して$5と回答し、最終的に間を取って$10で購入した。他にはTシャツ等を売っていた。Tシャツはともかく、帽子は下山口でなくて登山口で売るべきだと思った。

その後は車でImpala Hotelまで送ってもらった。まずはシャワーを浴びようとしたが水しか出ない。素っ裸でフロントまで文句を言いに行くわけにもいかず、結局頭だけ洗った。他には汚れの激しそうな部分(足の裏とか)をウエットティッシュで拭っておいた。昨夜寝ている間に感じた寒気は幻ではなく、実際に微熱があったため、水シャワーは浴びたくなかった。

|  |

| 昼食。マンゴージュースが美味い | デイルームの惨状 |

昼食はAronたちと一緒にモシ市内のレストランで。胃腸が疲労しているためあまり食べられなかった。但しマンゴージュースだけは異様に美味かった。ここで全員にチップを手渡した。今回は「ガイド$10、コック$9、ポーター$8」という基準を変えず、その代わりエクストラボーナスとして日数を増やすことで対応した。即ち、通常の登山期間7日分に加えて、ウフルピーク到達で2日分、下山の時に命を救ってくれたことに対し1日、計10日分を支払った。大袈裟でなく、バラフキャンプ手前でAronとポーターたちのチームワークによって救護されなかったら命を落としていたかもしれない。

その後Impala Hotelに戻り、荷物を乾燥させつつ死んだように眠った。微熱が中熱にパワーアップしており、少しでも休養をとる必要があったからだ。他にも靴の洗浄、杖の分解・洗浄・乾燥、電子機器の充電、ゴミ捨て、Pocari補給など、やるべきことは山ほどあった。中熱が微熱に下がったタイミングでこれらを処理しつつ、18時少し前には飛行機に乗るための再パッキングを完成させた。

なお土産に関しては、空港到着まで全く買う気力が無かった。ホテル周辺をうろつく気にもなれなかった。ミレニアムキャンプでガイドブックを、ムウェカゲートでキリマンジャロ帽子を買っておいたのは正解だった。なおキリマンジャロと言えばコーヒーも有名である。これに関しては登山中にAronと話し、$100で5kg(20袋)ほど手配してもらった。この値段が高いのか安いのかは知らないが、これも自力で買いに行く気にはなれなかったことを思えば決して高くはないだろう。

だが一方で、下山時に膝を痛めて力尽き、わずかな区間ではあるがポーターに背負われて下山したのはかえすがえすも無念である。筆者にとって登山とは、登りも下りも全距離を自分の足で歩き通すことが最低限の必要条件である。この意味で、今回のキリマンジャロ登山は不完全なものであったと言わざるを得ない。

当然ながら、キリマンジャロでの失敗はキリマンジャロでしか取り返すことができない。従って、今後キリマンジャロに再び挑戦し、下山も含めて全距離を自分の足で歩き通すことが目標となる。それが何年後になるかは分からない。定年退職後になるかもしれない。だが、このままでは終われない。

キリマンジャロ登山の感想

事前に設定した戦略がほぼ完璧に機能し、ウフルピーク登頂を達成できたのは素直に嬉しい。人生の中でも体力がピーク付近にある時期に、ほぼ唯一の機会を確実に生かすことができたのは大きい。2010年7月に職場に復帰した後は1週間の連続休暇取得が極めて困難であり、5000m峰に挑む機会はこの先も当面無いだろう。

登山ページに戻る

トップページに戻る