| 日付 | 概要 |

|---|---|

| 2010.9.10(Fri) | 東京出発、夜行バスに乗車 |

| 2010.9.11(Sat) | 立山登山 〜剣山荘(2475m)まで〜 |

| 2010.9.12(Sun) | 剱岳断念 〜暴風雨の中、無念の撤退〜 |

筆者は2008年、2009年と続けて富士山に登頂した。その過程で次の目標として挙がってきたのは「日本国内のさらなる難山に登る」「日本百名山に登る」「海外の高山に登る」の三点であった。ここで日本国内のさらなる難山とは槍ヶ岳(3180m)、剱岳(2999m)、奥穂高岳(3190m)等を、海外の高山とは玉山(台湾最高峰、3952m)やキナバル山(マレーシア最高峰、4095m)等を意図していた。

今回は剱岳を選定した。背景には、2010.8.6-2010.8.9に、以前富士山や槍ヶ岳を登ったメンバーと一緒に剱岳に挑む計画を立てていたことがある。しかし筆者は直前に急性扁桃腺炎に罹患し、一人だけ断念を余儀なくされた(筆者以外の六人は無事登頂)。これは筆者にとって極めて残念な結果であり、年内にどうしても剱岳に登っておきたかった。

剱岳登山の動機

剱岳とは、その峻厳さから「岩と氷の殿堂」と呼ばれ、日本百名山の中で最も登頂が困難と言われる山である。「カニのタテバイ」「カニのヨコバイ」「カニのハサミ」等の有名な難所が存在し、登頂の難易度は高い。標高こそ3000mにわずかに及ばないものの、登りがいのある山と言えるだろう。

|

|

| 5:30にはこんな状況だったが…… | 6:40には長蛇の列 |

扇沢の建物の中で朝食(ウィダー)を食べたり天気予報を見たり読書したりして時間を潰していた。6:40になって外に出たところ、既に切符売り場に約50人もの列が生成されていて萎え(8月にはもっとひどかったらしい)。切符を買ってからは建物の中の改札前で推定100人もの大行列。本気で7:30発に乗れないかと思い、かなり焦った。売店の店主らしき人が盛んに弁当を売っていたが、こちらはそれどころではなかった。……ようやく安心できたのは、改札を通り過ぎて6台のバスを見た時だった。それにしても、夏休みや三連休等の混雑時には本当に乗れない人も少なからず出るのではなかろうか。

トロリーバス内では車内アナウンスを聞き間違えたらしく、わざわざ遠回りな黒部湖展望台に行ってしまった。階段を昇ること220段。いい準備運動にはなったし、通常ルートと比較すれば遥かに素晴らしい景色を堪能できたのは確かだが。

|

|

| 黒部ダム展望台休憩所からの絶景 | その展望台を下から見上げた図 |

その後も次の乗り物に乗るために行列行列また行列。ロープウェイ乗車時には整理券まで配布していた。ケーブルカーからの降車位置が悪く、推定100人に先を越されたため、このロープウェイに乗るために10分も無駄な待ち時間を喰らった。とにかく立山黒部アルペンルートは人多すぎ。黒部ダムや大観峰等の観光地をゆっくり見たり、小腹がすいたので黒部餅なるものを食べたりする暇は一応あったが、乗り継ぎに関しては誠に落ち着かなかった。結局7:55に室堂に到着する予定が、9:23までずれ込んだ。いきなり1時間半近い遅れかよ!

| 予定 | 実績 | 場所 |

|---|---|---|

| 7:55 | 9:23 | 室堂 |

| 9:20 | 10:04 | 一ノ越山荘 |

| 10:30 | 10:50 | 雄山 |

| 11:20 | 11:21 | 大汝山 |

|

|

| 出発点の石碑 | この標識がなかなか見つからず焦った |

午前中はとても良い天気だった。乗り物を多用して一気に高度を上げたのであまり実感は無いのだが、実は室堂を出発した時点で既に標高2450mもあるんだよな。青い空に白い雲! ついでに雷鳥を見た。頭部が赤かったのでオスかな。でも写真は取り損ねた。結局雷鳥を見たのはここだけだった。惜しいことをした。

|

|

| 雄山・大汝山らしき山々 | 青い空に白い雲! |

雄山への道には、雄山を目的とする人とその先を目的とする人が混在していた。前者の人たちに関しては、サクサク抜かせていただいた。一ノ越山荘到達時で10:04、雄山登頂時で10:50。この時点で予定との差を20分にまで縮めた。コースタイムとはいい加減なものだ。なお、8月には山頂付近に行列ができていたらしいが、今回はそこまで混雑していなかった。

|

|

| 一ノ越山荘から雄山方面を望む | 室堂とみくりが池もバッチリ見えた |

雄山山頂では登観料500円を払って頂上の社まで登り、神主様の祈祷を受けてきた。この辺ではみくりが池や黒部湖を眼下に見下ろしつつ、遠方には富士山や槍ヶ岳を望むという快適な山歩きだった。この天気が翌日も持ってくれれば!

|

|

| 雄山に登頂するには500円必要 | もちろん登頂 |

11:21には大汝山に登頂し、ついに遅れを取り戻した。室堂からここまでで30人は抜いたかな。立山目的の人と剱岳目的の人とで速度が違うのは当たり前か(笑)。昼食は大汝山付近の大汝休憩所でカップラーメン。登山時のカップラーメンはマジで最高だ。また、休憩所のご主人に剱岳について聞いてみた。晴れれば問題ないが、雨が降ったらやめた方が良いとのこと。また、9月に入ってから登山者が減ってガラガラになったという福音的な情報も得た。

8月にはカニのタテバイ等の難所を中心に行列ができていたと聞いて正直萎えていた。そのような状況では前の人の真似をして登れば良いだけであり、難易度が激減するからだ。しかし単独かそれに近い状況であれば自力で次のホールドを探し続ける必要があり、なかなか楽しめそうだ。

|

|

| 大汝山に登頂 | 思いがけず豪勢な昼飯 |

| 予定 | 実績 | 場所 |

|---|---|---|

| 11:20 | 11:21 | 大汝山 |

| 11:55 | 12:24 | 大走分岐 |

| 13:30 | 13:24 | 別山 |

| 14:40 | 13:46 | 剣御前小舎 |

| 15:50 | 14:59 | 剣山荘 |

※当初は大走分岐で昼食の予定だったが、実際には大汝休憩所で昼食としたため、大走分岐の到着タイムが遅れている。

|

|

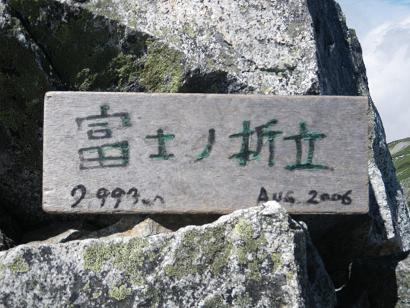

| 剱岳が見えた! | 富士ノ折立。これも岩山 |

次、富士ノ折立。剣御前小舎へのコースからはやや外れるが、時間的には余裕ありまくりだし、挑戦しがいのありそうな岩登り! と言っても登山道ははっきりしていたし、三点確保が必要となる場所もほとんどなかった。ってことでザックを背負ったままあっさり登頂! 雄山と大汝山は正直言って物足りなかったし、剱岳と剣御前は後述の通り断念したため、結局今回の山行で一番の達成感はここだった。

|

|

| 富士ノ折立に登頂 | 山頂から見た黒部湖 |

その後、真砂岳を経て別山のふもとへ向かう。この辺は非常に気持ち良い稜線が続き、時々写真を撮影しつつ面白いように足が進む。右手には内蔵助カールの雪渓が見える。雄大な景色だ。筆者に雪山の心得はまだ無いが、将来はこのような雪渓にも挑戦することになるのだろうか。

|

|

| 気持良い稜線の道 | 右手には内蔵助カールの雪渓 |

しかし別山のふもとで道に迷った。別山に行く分岐のところで、右手後方に別山らしきピークは見えたものの、剣御前小舎に行く道が分からない。まずは剣御前小舎に向かうと思われるルートを進んでみたが、最初の小ピークに登ったところで霧に巻かれてますます怪しくなった。そこで、一旦引き返して元の場所に戻り、別山らしきピークに登ってみることにした。ここで往復22分を要したが、この山が確かに別山であると判明したため、先ほど戻ってきたルートが剣御前小舎に行く道であると確信が持てた。実際、小ピークからさらに先に進むと、霧が晴れた瞬間に拍子抜けするほどあっさりと剣御前小舎が見えた。

ちなみに、同じ場所で同じように迷っていた人から剣山荘への道を尋ねられたが、「私も分からないので、これから別山と思われるピークに登って現在地を確認します」と回答した。憶測に基づく無責任な回答をして他の人をも巻き込むのは罪悪であると思う。

|

|

| 剣御前小舎付近の小ピーク。ここで迷った | 別山に登って位置確認 |

剣御前小舎到着時点で、時間と体力に余裕があれば剣御前にも登ろうと考えていた。実際、当初予定を1時間近く上回っており、時間的には余裕があった。しかし迷った影響もあって体力的、精神的余裕が少なくなっていた。また、明日の剱岳本番に備えて体力を温存しておきたかった。このため、剣御前には登らず剣山荘までまっすぐ向かうという決断を下した。

|

|

| 剣御前は断念 | 岩場下り。体力を消耗する |

剣御前小舎から剣山荘まではコースタイム75分であり、看板には60分と書かれていた。実は、今回の山行の中でこの道が一番キツかった。筆者が苦手とする岩場・ガレ場の下山に満ち満ちており、肉体的にも精神的にも著しく疲労した。30分ほど進んだところで剣山荘方面から登ってきたパーティとすれ違ったが、明らかに筆者の方が疲労していた。剣山荘が見えてからの下りも長かった。雪渓の下部を横切る道もあり、転倒しないように細心の注意を払った。本来ならば剱岳が次第に大きく見えてくる状況でモチベーションを高めつつ進めるのだろうが、悲しいことに剱岳は常に雲に覆われていて全く見えなかった。結局、剣御前小舎での10分休憩、途中での5分休憩を挟みつつ73分を要した。

|

|

| 充実の夕食。だが食欲不振で揚げ物は喰えず | この内装はホテル並み! |

剣山荘では昨年宿泊した槍ヶ岳山荘に匹敵する驚きが待っていた。山小屋の常識を根本から覆す内装、宿泊設備、水洗トイレ、食事。しかもシャワールームまで! しかしここで高山病が勃発し、シャワーどころではなかった。具体的には頭痛に加えて食欲不振だ。到着直後に寝ると高山病が悪化すると知っていたが、実際に頭痛が勃発すると起きているのも辛いため、結局夕食までずっと横になっていた。夕食は揚げ物を避け、飯を味噌汁と茶で無理矢理流し込んだ。その後夜半過ぎまで寝たらようやく高度順応してきたらしく、頭痛が治まった。

今回の高山病は、急激な高度の上昇、疲労、そして低気圧の接近によるものと考えられる。扇沢(標高1433m)から室堂(標高2450m)まで一気に高度を上げ、さらに短時間のうちに3000m峰に登った。その後剣山荘(標高2475m)まで高度を下げたことで症状がある程度緩和されたと考えられるが、疲労と低気圧の接近が追い討ちをかけた。

|

|

| 静止画ではただの霧に見えるが、実際には暴風雨 | 剱岳登山口を示す看板も、暴風雨でろくに見えない |

次に考慮したのは、撤退開始の時間である。剱岳に登らないと決めた以上、確かに時間的余裕があり、昼頃まで剣山荘に留まることも可能だ。だが、どーせ剱岳には登れない以上、剣山荘で無為に待つくらいならばとっとと下山して少しでも早く帰宅した方がマシだという思考に支配された。

剣山荘には筆者と同様に剱岳を目指す人と、昨日のうちに剱岳に登り終えて他の山(立山、大日岳等)に向かう人が混在していた。暴風雨の中で剱岳に向かおうという人は皆無であり、皆一様に天候の回復を待ち続けていた。一方、他の山を目指して暴風雨の中へ突撃していく人は結構多かった。剱岳を断念して下山を決断したのは、筆者が一番早かったと思う。また、連泊して13日に剱岳を目指すという人もいた。

| 予定 | 実績 | 場所 |

|---|---|---|

| 8:30 | 8:37 | 剣山荘 |

| 10:00 | 9:31 | 剣御前小舎 |

| 11:25 | 10:25 | 雷鳥沢キャンプ場 |

| 12:30 | 11:00 | 室堂 |

|

|

| やっと着いた剣御前小舎 | 今度は地獄谷の火山ガス |

剣御前小舎では雨を避けて数分間休憩しただけで、すぐに雷鳥沢キャンプ場に向けて下山を再開した。その後もしばらくの間はキツかった。容赦ない暴風雨がこれでもかと吹き付けてくるし、メガネが曇って足元すらろくに見えない。しかーし時々耐風姿勢を取ったりメガネを拭ったりしながら我慢に我慢を重ねて30分ほど下山を続けた結果、ようやく小康状態になってきた。そこから先は比較的楽だった。団体さんを2つほど華麗に抜き去りつつ、10:25には雷鳥沢キャンプ場に到着した。

|

|

| 地獄から這い上がる階段 | みくりが池も霧で見えず |

ところが、実はここから先が登りだった。地獄谷という地名もあったが、まさに地獄から這い上がるために果てしない階段を延々と登っている感じ。今回は剱岳を断念したからそんなに苦労しなかったが、剱岳で疲労した状況でこの登り階段はキツいだろうな。そして11:00には室堂に到着した。ってあれ? コースタイム通りだと3時間50分かかるはずだが。2時間23分ってことはコースタイムの約6割で到達したことになる。確かに暴風雨だから写真を撮る機会もなく、ひたすら歩き続けたとはいえ、やっぱりコースタイムっていい加減だ。

昼食後にまた行列。マジでこの人人人な観光地にはウンザリ。乗り物に乗る時は降車しやすい位置を占め、次の乗り物に乗る時にはその位置を取るためにとっとと並び、この繰り返しだ。確かに景色は楽しめるが、それに付随する醜い争いは嫌だねえ。都会の雑踏を避けるために山に来ているのに、山に来てまでこんなことで不快な気分になりたくない。テメエもその人ゴミを作っている中の1人だと言われればそれまでだが。今後も三連休とか夏休みとか、混雑が予想される時期には二度と来たくない。

|

|

| ロープウェイから見下ろす黒部湖 | 人多すぎ |

扇沢到着後はバスと電車を乗り継いで帰還した。あずさとかいう名前の特急は快適そのものだった。登山靴と靴下、その他もろもろの濡れた物体をかなり乾燥させることができた。

また、単独登山の経験を積めたことも大きい。筆者の単独登山は今回が二度目である。前回は丹沢塔ノ岳であり、北アルプスと比較すれば難易度の低い山であった。今回は3000m級で、しかも天候さえ良ければ剱岳をも狙っていた。単独登山は身軽で自由度も高い反面、すべて自己責任となる。前進・撤退の決断やアクシデント発生時の決断を常に主体的に行うだけでなく、コンティンジェンシープランも事前に考慮しておく必要がある。今回は残念ながら剱岳登頂を断念したが、登頂計画を立案したり、いくつかのポイントで最適解を求めて思考し決断したりした経験自体は、次回挑戦に向けて大きくプラスになったと思う。

また、キリマンジャロの下山で散々悩まされた膝の痛みに関しては、今回は登山・下山を通して全く出なかった。杖はそもそも持参しなかったし、アイシングも不要だった。結局、下山翌日に太もも・すねの筋肉痛が出たのと、足の裏に水ぶくれができただけで済んだ。毎日欠かさず継続した膝トレーニングの効果が出ていると言えるだろう。もっとも、今回は主目的である剱岳を断念した上、立山黒部アルペンルートを利用する楽なルートだったため、全体的な負荷が軽かったのも確かだ。

次に食料について。今回もウィダーインゼリーとカップヌードルが非常に役立った。筆者は高山病が出ると食欲が失せるため、固形物を受け付けなくなる。このため、ウィダーを計3個持参した。これはミネラル補給としても極めて有効だった。また、大汝休憩所で注文したカップヌードルは素晴らしい効能を発揮した。塩分補給しつつ温まるのは大きい。なお、前回は途中で尽きたPocariについては、剣山荘で補給できた。とはいえ、常に補給が可能とは限らないから、次回は粉末Pocariを持参すべきだろう。

まず計画に余裕が無かった点が挙げられる。今回は12日に剱岳に登った後、室堂まで下山し、しかも深夜までかけて東京に戻るという計画だった。次の日に仕事があったためとはいえ、余裕がなさすぎた。また、計画に余裕があれば、日程内で剱岳に複数回挑戦するという手段もあり、登頂の成功率もその分だけ上がったと思う。また、剱岳を断念した後も可能な限り素早く東京に戻ることを最優先に考えたため、悪天候の中で下山を強行せざるを得なかった。

次、高山病。標高2475mの剣山荘でも高山病になるとは完全に想定外だった。確かに疲労や低気圧襲来など、高山病を誘発する要因はあったが、富士山の五合目と大して変わらない高度でも高山病に襲われるとは。今回の症状は頭痛と食欲不振のみであり、食事の前後に寝ている間に高度順応が進んで全快した。とはいえ、今後3000〜4000m級の登山を継続するにあたり、頭痛薬やダイアモックスの常備が欠かせないことを再認識した。日程に余裕があれば室堂に一泊し、高度順応した上で先に進むという選択肢も取れたのだが、そう簡単に仕事を休めない以上、薬に頼りつつ強行するしかない。

また、今回は真砂岳から剣御前小舎に向かう途中、別山への分岐で道が分からなくなった。ガスが発生して先が見えなかったためでもあるが、根本的な問題は地図を元にして山を見る経験がまだまだ不足であることだ。今回は別山に登ったことで現在位置を確認できたが、さらに悪条件(風雨、疲労等)が重なった場合は本格的な道迷いが発生してもおかしくなかった。

最後に、下山が相変わらず苦手であることも浮き彫りになった。今回は剣御前小舎から剣山荘に至る下山(剣沢経由ではなく直接向かう道)が予想外に厳しかった。翌日は暴風雨の中で同じ道を登り返したのだが、タイムは下山の方が多くかかった。特に道に迷ったわけでもないため、単純に下山が遅いということになる。同じ下山でも剣御前小舎〜雷鳥沢キャンプ場の区間ではさほど負担を感じなかったことから、特に岩場、ガレ場の下山が苦手と推測される。これは剱岳攻略に向けて不安材料となる。

立山登山の感想

最後に今回の収穫と反省をまとめて記しておく。●今回の収穫

3000m峰を2つ制覇し、他にも2800〜2900m峰×3に登頂した。肝心の剱岳(と剣御前)は逃したが。●今回の反省

危険度が高いものから挙げていく。●総括と今後

悪天候が原因とはいえ、剱岳に挑む機会を逃したのは悔しすぎる。山は逃げないので再挑戦すれば良いのは確かだが、実行可能な日時は仕事の都合もあってかなり先になるためだ。また、今回も数多くの反省点が残った。今回の反省点を生かし、改善すべき点を改善し、来るべき再挑戦に備えたい。

登山ページに戻る

トップページに戻る