鍋割山登山の動機

前回の登山(トムラウシ山+十勝岳)から3カ月半も経過してしまった。この間、山に登りたいという気持ちはずっと持っており、日光女峰山(2483m)や天城山(1406m)を想定して計画もある程度立てていた。だが、育児や海外出張、長期風邪、歯医者通い等に阻まれ、ズルズルと時間が経過してしまった。この3連休でようやく時間を確保できたため、昨年5月に断念した鍋割山に登ることとした。

主目的は、鍋割山頂の鍋割小屋の名物である鍋焼きうどんである。晩秋のそこそこ冷えたこの時期に山で食べるアツアツの鍋焼きうどんは、さぞ旨いことであろう。想像しただけでヨダレが出てくる。一方、登山としては明らかに物足りないため、丹沢塔ノ岳にも登ることとした。

丹沢塔ノ岳には過去に8回登った。このうち大倉尾根の登山は7回、下山は8回すべてである。従って、既にルートをある程度知っているという安心感は確かにあった。一方で、3カ月半も登山をサボった状況だったため、無理をするつもりは全く無かった。例えば丹沢山では雪が降ったとの情報も得ていたため、そちらに向かう予定は無かった。

また、3連休はなるべく避けたかった。特に塔ノ岳までは混雑が予想されたためだ。だが、他に決行可能な日がなかなか到来しなかった。さらに、これ以上遅らせるとさらに筋力等の退化が進行する、そして塔ノ岳でもそろそろ雪が降るとの焦りもあり、止むを得ず3連休の初日を選択した。天候は晴れ、下界の気温は19度まで上昇するとの予報も、決行に向けた後押しとなった。

鍋割山登山の準備

塔ノ岳までは、5月の蛭ヶ岳日帰りをベースとした計画を立案した。今回は、塔ノ岳から先に体力を温存する必要が無い。だが、3カ月半もサボったことによる筋力低下が原因で速度が低下すると予測した。このため、前回の実績よりもゆとりを持ったスケジュールとした。また、始発に乗車することで、ゆっくり歩いた場合でも日没までに余裕を持って下山できるようにした。一方、塔ノ岳から鍋割山経由での下山に関しては、大倉尾根の下山と比較すれば明らかに楽と考えていた。これは、同じ高度差をより多くの時間をかけて下山するルートであるためだ。

また、晩秋の登山であるため、寒さ対策を重視した。即ち、速乾性の半袖Tシャツ2枚と薄手のフリースを基本とし、ザックにはダウンも用意した。一方、蛭ヶ岳日帰りと比較すれば行程が短く高度差も少ないため、水や電解質は少なめにした。即ち、水2.5リットル、ウィダー1個である。鍋焼きうどんの待ち時間が長い(30分以上)場合は諦めてそのまま下山する予定だったため、補給はすべて手持ちの物で行うことを前提とした。これに限らず、荷物を最小限とすることにも気を配った。下山時の膝へのダメージを可能な限り軽減するためだ。そこで、膝対策としては右膝サポーターのみを持参し、着用した。ストックは不要と判断し、持参しなかった。

さらに、鍋割山周辺は未知のルートなので地図を用意した。国土地理院のサイトから1/25000の地図を取得し、印刷して持参した。また、山行前に地図上でルートを確認した。ついでに、大倉尾根の地図も今回初めて見た。大倉尾根を実際に歩くと、うねうねと曲がりくねっているように感じられる。だが、地図上で見るとほぼ直線というのは、新たな発見だった。

| 予定 | 前回 | 実績 | 高度 | 場所 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|

| 7:30 | 7:22 | 7:22 | 300m | 大倉バス停発 | |

| 7:45 | 7:41 | 7:41 | 観音茶屋 | 通過 | |

| 8:00 | 7:54 | 7:54 | 見晴茶屋 | 通過 | |

| 8:25 | 8:19 | 8:16 | 駒止茶屋 | 休憩2分 | |

| 8:50 | 8:33 | 8:32 | 堀山の家 | 通過 | |

| 9:30 | 9:07 | 9:01 | 1300m | 花立山荘 | 休憩3分 |

| 9:50 | 9:23 | 9:14 | 金冷シ | 通過 | |

| 10:05 | 9:36 | 9:27 | 1491m | 塔ノ岳 | 休憩4分 |

| 10:20 | − | 9:42 | 金冷シ | 通過 | |

| 10:30 | − | 9:49 | 大丸 | 通過 | |

| 10:45 | − | 10:03 | 小丸 | 通過 | |

| 11:20 | − | 10:18 | 1273m | 鍋割山 | 休憩40分。昼食、写真撮影など |

※前回とは、2014.5.3の蛭ヶ岳日帰りの際の実績を指す。

今回は塔ノ岳から先に体力を温存する必要が無い。このため、塔ノ岳までで体力の大半を投入することを前提とした。即ち、要所で意識的にペースを上げる一方で、休憩時間を減らした。

それでも見晴茶屋までは、心拍数が上がりすぎている、あるいはペースが速くて苦しいと感じる前に、減速を心掛けた。登山は久々だったこともあり、観音茶屋までの19分の間で幾度かこういう感覚があった。しかし、この区間を抜けると徐々に体が慣れてきたようで、苦しさは無くなった。ここ数回は見晴茶屋で最初の休憩を取っていたが、今回は通過した。

|

| 朝の大倉バス停。やや雲はあるが晴天 |

見晴茶屋〜駒止茶屋の区間で、ガレ場や階段を含む本格的な登りが始まる。駒止茶屋を通過し、少し先のベンチで最初の小休憩を入れた。

堀山の家でも休憩の必要を感じなかったため、悠々と通過した。堀山の家〜花立山荘の区間では、速い人に後ろにつかれたため、少しだけ頑張ってみた。結局抜かれたが、お蔭でこの区間を29分でクリアした。

|

| 堀山の家手前の黄葉 |

堀山の家の先の階段では、ややオーバーペースに陥っており、ふくらはぎやすねの筋肉が苦しかった。それでも、階段の途中で立ち止まることは無かった。疲労が蓄積した場合でも、決して止まらず、少しずつでも確実に進み続けた。

|

|

| 堀山の家の先の階段。ややへばり気味 | 花立山荘からの富士の眺め |

花立山荘での休憩も3分に抑えた。この時点で塔ノ岳までの2時間切りは難しいと分かっていたが、自己ベスト更新の可能性は充分にあったためだ。

|

|

| 塔ノ岳が見えた! | 霜が残っている所もある |

金冷シより上では霜があった。また、ごくわずかだが残雪もあった。これらが解けた影響か、道が少々ぬかるんでいるところもあった。それでも花立山荘出発から23分で塔ノ岳に到着した。

|

|

| 塔ノ岳に登頂。富士が美しい | 今年の富士山は雪が多い? |

塔ノ岳までの登りで抜いた人数は、109人。やはり3連休の混雑ぶりは凄まじい。無理な抜き方(瞬間的な加速等)は一切しなかったが、これだけの人数を抜くとそれなりに消耗する。大抵の場合、最適なルートを通行できず、迂回したり急斜面を直登したりするからだ。

抜かれたのは4人。うち2人はトレイルランナーで、2人は山岳部と思しき人だった。山岳部のうち1人には一旦追いついたが、結局抜き返され、容赦なく置いていかれた。塔ノ岳まで2時間を切るペースとはあんな感じなのか。筆者も週1回のペースで訓練を続ければ、いずれ2時間切りもできるだろうか。

塔ノ岳には9:27とそこそこ早めの登頂だった。大倉からは2時間05分であり、2013.8.2の自己ベストを5分更新である。狙い通り、塔ノ岳までで体力の大半を効率良く投入した。また、他の要因としては、膝の痛みがほとんど出なかった(右膝にやや違和感はあった)ことと、直射日光や高温による消耗が無かったことが挙げられる。但し、一部区間でオーバーペースに陥ったため、ふくらはぎやすねの筋肉、そして心肺機能が消耗していた。とはいえ、ここから先は基本的に下りであり、体力を温存する必要は無い。なお、ここまでに水0.4リットル、ウィダー0.8個を消費した。

塔ノ岳にはスケジュールより約40分も早く到着しており、天候も体調も良い。加えて、素早く行動すれば鍋焼きうどんの待ち時間も減るはずだ。そこで、4分の小休憩を入れただけで、さっさと鍋割山に向かう。

塔ノ岳山頂には既に15人ほどの登山者がいた。だが、金冷シから鍋割山方面に向かうと、人の気配が一気に減った。結局、鍋割山までは同じ方向に向かう人に会わなかった。すれ違った人も数人のみだった。

金冷シ〜鍋割山の区間では、秦野市観光協会の表丹沢登山ガイドに掲載されている標準コースタイムを参考に計画を立案した。しかし、これは相当余裕を持ったタイムであるようだ。単独行動だったこともあり、実際にはこのタイムの7割弱で鍋割山に到着した。

|

|

| 大丸の少し先。まったり区間 | 小丸の少し前。まったり区間 |

小丸を過ぎたあたりから、富士山の眺望がいい感じになってきた。さらに、目標とする鍋割山荘らしき建物も見え始めた。アップダウンも多少あったが、丹沢山や蛭ヶ岳と比較すれば楽勝だった。

|

|

| 鍋割山と鍋割山荘を確認。富士も美しい | 鍋割山までもう少し。ほぼ平地 |

山頂の鍋割山荘で、待望の鍋焼きうどん! 待ち時間は10分で済んだ。いつものように、スープを含め完食した。山で食べるカップラーメンも旨いが、鍋焼きうどんの方が明らかに健康的だ。なお、ここまでで水0.5リットル、ウィダー1個を消費した。残りは水2リットルとブドウ糖飴少々。鍋焼きうどんでも補給したし、この先にガチな登りはもう無いので、何とかなるだろうと考えていた。

|

|

| 鍋割山に登頂 | お待ちかね、鍋焼きうどん! |

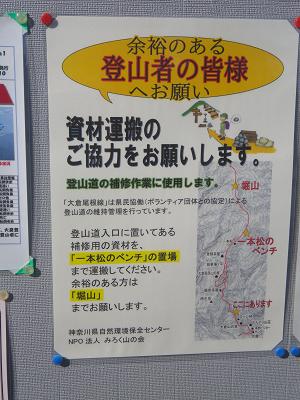

なお、鍋割山荘で鍋焼きうどんを待っている時に、70kg超のボッカをしてきた人と遭遇した。圧巻すぎた。鍋焼きうどんが1杯1kg(燃料や食器を除く)として、200人が食べるならこの凄まじいボッカが3回必要ということか。それとも、ヘリコプターで運ぶこともあるのだろうか。

| 予定 | 実績 | 高度 | 場所 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 12:00 | 10:58 | 1273m | 鍋割山発 | |

| 12:50 | 11:33 | 後沢乗越 | 休憩2分 | |

| 13:25 | 不明 | ミズヒ沢 | 通過 | |

| 13:35 | 12:01 | 二俣 | 通過 | |

| 13:55 | 12:16 | 黒竜の滝分岐 | 通過 | |

| 15:05 | 12:56 | 300m | 大倉バス停 |

※日没は16:30頃

ある程度予想していたとはいえ、登りの人とのすれ違いが非常に多かった。いちいち数えていないが、100人はいたと思う。一方、同じ方向に下山する人は極めて少なかった。まだ午前中であったためだろう。

大倉尾根と比較すれば、ガチな下りは少ない。それに、すれ違いで譲る時間が長いため、膝に負担がかかることも無い。従って、体力的には余裕ありまくりだった。時間的にも、標準コースタイムを大幅に上回るペースで下山を続けた。

後沢乗越を過ぎると、一気に人が減った。傾斜も緩くなったため、膝への負担はさらに減った。

|

|

| この辺がミズヒ沢なのかな | いや、こちらかな |

11:48に車2台停めてある場所を通過した。あれがミズヒ沢だったのかな。確かに沢を横切ったが、ミズヒ沢と明示されていたわけではない。さらに、次のチェックポイントとしていた二俣という場所も分からなかった。帰宅後に写真を見て、「大倉まで4.0km」という看板が実は二俣だったことに気付いた。この区間では、「大倉まで○○km」という看板のみを目印に下山を続けた。特に迷う場所も無いし、車が通行可能な道をたどれば間違えることも無い。

|

|

| 車が通行可能な道。振り返れば後沢乗越 | どこが二俣なのかよく分からず |

ただ、車が通行可能な林道を1時間以上も歩かされたのには閉口した。確かに傾斜は緩くて楽なのだが、単調で面白くない。それに、後ろから車が接近してくると登山の興が失せる。よって、大倉まで一刻も早く帰還することだけを念頭に、サクサク歩き続けた。結局、二俣から大倉バス停までの4kmを45分でクリア。もはや平地と大して変わらない速度だ。途中の黒竜の滝も、特に興味を引かれなかったためパスした。12:43にようやく林道が終了。大倉まで20分とあったが、サクサク進んで13分で到着した。13:12発のバスに悠々間に合った。

|

|

| 紅葉&黄葉もそろそろ終わりですね | シカ等の侵入防止扉だそうな |

逆に考えれば、車でミズヒ沢(と思われる場所)まで行けば、以後鍋割山までは1時間強で到達できると思う。

ここまでノーダメージだった足の親指に関しては、後沢乗越〜ミズヒ沢の区間で右足のみ痛めてしまった。だが、ミズヒ沢から先は基本的に足に優しい道なので、それ以上のダメージを受けることは無かった。

|

|

| まだ日が高いうちに大倉に到着 | 余裕があればこれをやってみようかな |

そして鍋割山→後沢乗越→大倉の下山を1時間58分で完了。このペースが速いか遅いかはよく分からない。抜いた人は12人、抜かれた人は0人だった(車を除く)。また、大倉(というよりも帰宅時)まで水1.0リットル、ウィダー1個を消費した。水が1.5リットル余ったのは、事前の見積が甘かったためか。予備を含めても、1.5リットルあれば充分だったと思う。

丹沢は財布に優しいという点も良い。交通費は2200円(電車、バス含む)、昼食は鍋焼きうどん1000円、行動食はウィダー1個で210円。ウィダーに関しては、事前に安値で買うのをうっかり忘れていて、当日朝にコンビニで購入したため、高くついた。ペットボトル入りの水は、以前から冷蔵庫に入っていた0.5リットル×1本と、2リットル69円の「熊野古道の水」を利用した。後者はザックの中に入れておき、前者を飲み切ったら随時移し替えていた。費用は合計約3500円に抑え込んだ。

水分と電解質の補給に関しては、やや見通しが甘かった。登りでは水0.4リットルとウィダー0.8個を消費した。下りでは水0.6とウィダー0.2個を消費した。鍋焼きうどんに無事ありつけたこともあり、結果的に水1.5リットルを残しての下山だった。即ち、水2.5リットルは明らかに持ちすぎだった。もっとも、将来を見越してある程度の荷物を持って山を歩く訓練と考えれば、あながちマイナス面ばかりでもない。

また、せっかく地図を用意したのに、山行中には一切見なかった。地図を見て現在地を確認する必要が無かったためだ。丹沢山系では標識が分かりやすいし、快晴のため目標物(鍋割小屋等)の発見も容易だった。とはいえ、将来のより困難な山行に備えて、普段から訓練しておくべきだ。今回は良い機会だったのに、惜しいことをした。

さらに、登山は大型連休にやるものではないということを再確認した。特に塔ノ岳までの区間では、あまりの混雑ぶりに閉口した。このため、早め早めの行動を心掛けた。お蔭で、金冷シ〜鍋割山の区間では混雑に巻き込まれずに済んだ。ところが、鍋割山からの下山では行動が早すぎたためか、登りの人とのすれ違いが非常に多かった。

鍋割山登山の感想

最後に今回の収穫と反省をまとめて記しておく。●今回の収穫

当初予定を大きく上回るペースで、塔ノ岳と鍋割山まで登り、そして下ってきた。3カ月半ぶりの登山であり、体がナマっていた割には、健闘したと言えるだろう。●今回の反省

3カ月半も間を空けてしまったため、チャレンジングな計画を立案できなかった。このため、登山としての負荷は明らかに不足だった。その割に、筋肉痛はふくらはぎ・すねに来た。ここ数回のパターンと同様、2日後がピークで、4日後まで続いた。やはり登山に必要な筋肉は相当ナマっていたようだ。●総括と今後

2014年には7回の山行を計画し、うち5回実行した。特に、8月のトムラウシ山+十勝岳は印象に残った。関東圏でも、新たに日光白根山と鍋割山に登頂した。一方で、数年前から行きたいと考えている奥穂高岳や、10月に計画したのに行けなかった日光女峰山や天城山など、実現に至らなかった山岳もある。特に、6・9・10月に全く山に行けなかったのは極めて無念である。今後も健康を維持しつつ、育児の合間に隙を見て、せめて月1回のペースで登山を継続したい。