今回も、公共交通機関のみを利用しての日帰りという要素を組み込んだ。由布岳もしくは鶴見岳を登って下るだけなら、日帰りは問題無い。というよりも物足りない。せっかく隣接した位置にあるのだから、両方登ってしまおうと考えた。これなら、標準コースタイムは約9時間となり、楽しめそうだ。交通機関を調査したとしころ、宿泊先を7時前に出発すれば余裕を持って夕方までに帰還できることが判明したため、実行に移すこととした。

装備・持ち物は、高度が似ている真夏の大倉⇔蛭ヶ岳日帰りを参考にした。真夏なので熱中症を警戒した。気温は30度近いとの予測の元、水2リットルとアクエリアス0.5リットルを準備した。蛭ヶ岳挑戦時には水を3リットル準備したが、今回は高低差と距離が当時よりやや短いこと、水も電解質も毎回残していることを考慮し、やや少なめにした。これに限らず、荷物を最小限とすることに気を配った。下山時の膝へのダメージを可能な限り軽減するためだ。行動中の服装も、速乾性の半袖短パンに加えて、ランニング用の帽子を選択した。

また、昨年10月の引っ越しを機に、10年使った登山靴を処分した。底が摩耗し、滑りまくるようになっていたためだ。今回は、5年ほど前に雪山用として購入した登山靴を装備していった。

由布岳&鶴見岳登山の動機

8月最終週、夏休みの混雑もほぼ終わった時期を狙って、別府周辺に家族旅行することとなった。だが、せっかく数年ぶりに九州に行く(しかも大分県は約25年ぶり)というのに、子供の遊びに付き合うだけというのは実にもったいない。そこで浮上してきたのが、由布岳および鶴見岳だ。日本百名山には入っていないが、別府付近を訪れたからには是非とも登りたい山だった。

由布岳&鶴見岳登山の準備

標準コースタイムが約9時間なので、9時間で計画を立案した。より短時間の計画にしなかったのは、登山自体が昨年7月のMt. Ugo以来約13カ月ぶりであり、登山に必要な体力が低下していることが懸念されたためだ。今回も7時台の電車に乗ることで、ゆっくり歩いた場合でも日没までに余裕を持って下山できるようにした。さらに、鶴見岳に予定通りに到着できなかった場合や、天候が急変した場合、そして膝に痛みを感じた場合には、エスケープルートとしてロープウェイで下山する予定とした。

|

| 宿泊先の最寄駅「豊後豊岡」 |

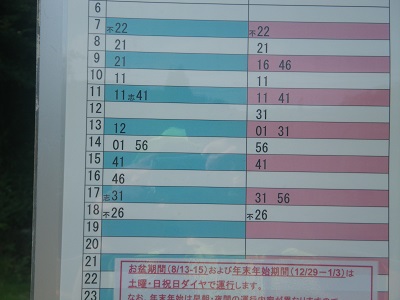

事前に宿泊先付近のコンビニや食料品店を偵察しておき、前日夕方に水とウィダー、当日朝におにぎりを調達した。宿泊先の最寄駅の豊後豊岡までは歩き、まずは別府に向かう。

別府から湯布院方面の亀の井バスに乗車する。朝食はバスの中でまったりと。なお、このバスは旗の台、鳥居(両方とも鶴見岳への登山口がある)には停車する一方で、ロープウェイ駅はすっ飛ばした。由布登山口に停車するかやや不安になったが、少し遅れたものの問題なく停車した。

バス停からは由布岳の実に雄大な、そして美しい山容が大変よく見えた。

|

|

| 左:由布岳 右:鶴見岳かな | 由布岳登山口 |

| 予定 | 実績 | 高度 | チェックポイント | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 8:20 | 8:22 | 780m | 由布登山口 | 準備運動、日焼け止め塗布等8分 |

| 9:15 | 8:57 | 1020m | 合野越 | 通過。見落とした |

| 10:30 | 9:48 | 1470m | マタエ | 休憩1分 |

| 10:55 | 10:06 | 1583m | 西峰 | 休憩6分。引き続き、お鉢巡りを時計回りに |

| 12:05 | 11:06 | 1580m | 東峰 | 休憩7分 |

| 13:10 | 12:10 | 970m | 日向越 | 休憩4分 |

| 13:45 | 12:34 | 816m | 東登山口 | 休憩5分 |

※実績時間は腕時計で計測。デジカメのファイル作成時間も参考とした。

※高度は国土地理院の地図の目視による概算。

直前に学生パーティも出発していたため、しばらくは引っ付いていく。なお、女性トレイルランナーが実に軽やかにパーティ全員を追い抜いていった。彼女にはこの先も追いつけず。筆者は登山道が横に広がったタイミングで学生パーティを抜き去った。

|

|

| 学生パーティを追い抜くトレイルランナー | 由布岳の西側には滑ると気持ちよさそうな山が! |

以後は筆者にとってのまったりペースで登っていく。1年以上も登山から遠ざかっている上、行程も長いため、無理はしない。

当初は見た目の美しい草原地帯を進む。やがて樹林帯に入ってからは日差しがなくなって涼しくなり、足取りも軽やかに登っていく。

|

|

| 序盤戦はまったりと | ここが合野越か。完全に見落とし |

途中のチェックポイントに設定していた合野越は完全に見落とした。そういえば休憩スペースと思われる場所があったが、休憩の必要が無かったため通過した。そんなにキツい登りではなかったし、途中で水を補給していれば歩みを止める必要すら無かった。

やがて樹林帯を抜けて、空が明るくなり視界も開けた。つまり真夏の太陽をまともに浴びるわけで、覚悟はしていたが大変暑い!

|

|

| 早くも樹林帯を抜けた | 視界は開けたが、暑い! |

以後も淡々と登り続ける。時々、高度と山頂までの距離を示す看板があり、予定を大幅に上回っていることを確認しながら進んだ。マタエまで1時間18分で到達した。高低差690mを1時間20分弱というのは悪くないペースだ。この登山道が登りやすく整備されているためだろう。お陰で計画比42分もの余裕が生まれた。この余裕が、以後の行動を助けた。

|

|

| あっさりマタエ着 | 西峰方面。どーやって登るんだ?! |

マタエ到着後、西峰と東峰の雄雄しき姿が明らかに。直前に至るまで、ここまで鋭角的な、険しい頂だとは想像し得なかった。

とはいえ、登りで時間を稼いだため、時間的には余裕がある。そこで、当初予定通り西峰→お鉢巡り→東峰と進むことにする。

|

|

| 西峰アタック開始。ガチな岩場! | お待ちかね、鎖場! |

しばらく休憩後、西峰に取り付く。いきなりガチな岩場が登場した。しかも、どうも登り辛いと思ったら、しばらく進んだ先に黄色いペンキでうっすらと×マークが。戻って別ルートを選択し、登り続ける。鎖場やハシゴも登場し、なかなかスリリングだ。一歩ごとに三点確保が必要で、かつ鎖が無いと確実に落ちそうな場所もあった。この場所が難所である「障子戸」らしいことは、後で知った。この難所を切り抜けると、西峰の山頂はすぐそこだった。

|

|

| この辺が障子戸か。高度感たっぷり | 障子戸を切り抜ければ、後は楽 |

なお、山頂から下山してくる人と途中ですれ違った。山頂に到着すると他に人はいなかった。もう少し速く登りきっていればお互いに写真撮影できたのに! なお、タイマー撮影を試みたがうまく標識と筆者を入れられなかったため、標識だけ撮影しておいた。

|

|

| 西峰山頂に到着 | 西峰から東峰を望む |

水とアクエリアスで補給後、お鉢巡りを開始する。この名称から、富士山や後方羊蹄山のそれを想像して正直ナメきっていた。お鉢を巡るということは高低差もそんなにないはずだし、西峰までの岩場よりも険しい箇所はほとんど無いだろう、と。だが、そのような甘い見通しは数分で吹っ飛んだ。まずお鉢らしきルートをざっと見渡したところ、高低差が想定以上にあることに今更気付く。もちろん地図は事前に眺めておいたし、高低差100m程度あることは想定していた。だが、それにしてもアップダウンが急すぎないか!?

次の誤算は、藪漕ぎだ。しかも、尖っている植物が多く、膝から下がどんどん傷だらけに。熱中症対策として半袖短パンで突入した報いをしたたかに受けることとなった。

|

|

| お鉢巡り開始。いきなり藪の洗礼 | 眺望は最高。左下から右上に進む |

お鉢巡り中盤にも難所が待ち構えている。藪漕ぎに加えて岩場が多く、迷いやすい場所もある。筆者はうっかり道を間違えてしまい、垂直に近い岩場を鎖無しで5mほど下ることになった。三点確保を徹底しつつも、次の足場がなかなか見つからず焦りまくった。無事に下降した先をさらに先に進んだ結果、少し前に居た場所に戻り、堂々巡りに気付いた。先に進むために別のルートを探したが、なかなか見出せなかった。また、岩場の上を進むのが正解とされている場所で、右側から巻いたこともあった。

|

|

| お鉢巡り中盤の難所。高度感ありまくり | 道を間違えてここを下ってしまった |

|

|

| 難所を突破し、振り返った図 | 見た目ほどは怖くない場所 |

これらの岩場を突破すると概ね登りとなり、程なくして東登山口への下山道を見出した。まだ時間には余裕があるため、予定通り東峰に向かう。若干の岩場も存在したが、難易度はさほど高くなく、あっさりと東峰に到着した。

|

|

| 東峰がだいぶ近づいてきた | 岩場の次は藪漕ぎ! |

山頂には既に、正面登山口で出会った10人超のパーティが登頂していた。彼らはマタエから東峰に直行し、この後は下山して温泉に入るとのこと。お鉢巡りに興味を示している人もいたが、1時間強かかると伝えると断念するとのことだった。

|

|

| 東峰へ、最後の登り | 東峰に登頂 |

さて筆者は最低限の補給だけ済ませて東登山口へ向かう。東峰とマタエの間を往復すればお鉢巡りが完成するが、ここまでのお鉢巡りで疲労困憊していたため断念した。マタエから見た東峰への道のりもそれなりに急であり、西峰への岩場を連想したためだ。後で調べてみたら、東峰への道のりは初心者向けであり、難所は無いとのことだった。惜しいことをした。

|

|

| 東峰からの眺望 | 西峰方面を望む |

東峰から岩場を含む急な下りをしばらくこなし、東登山口への分岐に入る。そこから先も、設置してあるロープや鎖を使わないと困難な下りがあった。ここで体力を使い果たすわけにはいかない。東登山口から正面登山口なり鳥居なりまで歩く気もせず、鶴見岳を登って下るしかない。このため、無駄な動きを抑えてゆっくりと下る。

|

|

| 東登山口へ向かう。高度感のある下り | 困難な下りはまだまだ続く |

|

|

| 鎖場登場 | 鎖場を下から見た図 |

日向越と呼ばれる場所まで、標準コースタイムとほぼ同じ時間を要した。ここまで遅くなった要因として、疲労の他に道迷いもある。途中で道標を見失ったまま突き進み、結局登り返すことになって5分程度ロスしたことが2回はあった。下りで道に迷うのは大変危険である。ヤバそうだと察知したらすぐに止まって、道が分かるところまで戻るべきだ。

|

|

| どこが道なんだ? | 迷ったら分かる場所まで戻り、方向を変えて探索 |

|

|

| 看板を見つけて一安心 | 東登山口に到着 |

この調子では日向越から先もそれなりに時間がかかりそうだと覚悟したが、この区間はあっさり突破した。東登山口到着時点で、計画よりも1時間11分早い。しかも、最大の難所である西峰+お鉢巡りは完了しており、後は比較的楽勝と思われる鶴見岳を登って下るだけだ。いざとなったら山頂からはロープウェイというエスケープルートまである。

| 予定 | 実績 | 高度 | チェックポイント | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 13:45 | 12:34 | 816m | 東登山口 | 休憩5分 |

| 15:20 | 13:38 | 1240m | 馬ノ背 | 通過 |

| 15:45 | 13:56 | 1375m | 鶴見岳 | 休憩7分 |

| 16:55 | 15:18 | 770m | 御嶽権現社 | 通過 |

| 17:20 | 15:37 | 600m | 鳥居 | バス待ち4分 |

※実績時間は腕時計で計測。デジカメのファイル作成時間も参考とした。

※高度は国土地理院の地図の目視による概算。

|

|

| 鶴見岳に向かう。当面はまったりコース | ダムに似た構造物(左側)。右に行きそうになった |

この登山道では、登山から1年以上も遠ざかった報いを受けることとなった。太ももの筋肉が悲鳴を上げ、足が進まない。呼吸も苦しく、大幅に減速せざるを得なかった。道標を見失うことも多く、頻繁に停止して次の道標を探すこととなった。登山道を外れてしまい、登り辛いルートを無理矢理登ることになってさらに消耗していった。

|

|

| それなりの急登。消耗した身体にはキツい | 写真撮影と称して小休憩 |

しばらく登ると九十九折れの登山道となり、迷うことはなくなった。だが、キツいのは相変わらずだ。写真撮影と称して小休憩を入れながら、一歩一歩着実に進んでいく。

|

|

| 傾斜は緩くなってきた | 馬の背に到着 |

ようやく馬ノ背に到着するまで、59分を要した。高低差424mをこのタイムは悪くない。だが、由布岳を登った時のタイムよりは確実に落ちている。とはいえ、ここまで来れば鶴見岳まで高低差135mを残すのみ!

|

|

| 鶴見岳方面。山頂は近い | 藪の中に隠れている岩 |

実際、キツい登りはもうほとんど無かった。むしろ、山頂付近の藪漕ぎに閉口した。藪の中に隠れていた岩に躓き、その先にさらに岩があり、古傷の右膝をしたたかに打ち付けて悶絶した。大したことが無くて本当に良かった。膝を本格的に痛めたら、この先はロープウェイで下るしかない。

|

|

| 鶴見岳山頂付近の藪を漕ぎ進む | 登山道を示す看板も藪の中 |

山頂付近には鉄塔があり、その周りで工事している人たちがいた。登山道は丈の高い草に覆われ、藪漕ぎしながら突破していく。最後の藪を突破すると、目の前に山頂の標識があった。韓国人男性2人組が先着していたため、写真を撮影してもらった。ソウルから来て、別府を観光中らしい。片言の韓国語と日本語、メインは英語でしばし会話する。別府でうまい韓国料理屋はあるかと聞かれたが、残念ながらここに来たのは初めてなので答えられなかった。

|

|

| 鶴見岳山頂に到着 | 七福神めぐりは別の機会に |

鶴見岳山頂周辺にはお鉢巡りならぬ七福神巡りが存在する。観光客向けに、レンガを敷き詰めた道も整備されている。トイレがあれば行くつもりだったが、付近には見当たらなかった。よって長居は無用と判断し、サクサク下山開始。ロープウェイの山頂駅らしき建物が遠くに見えた。あの場所まで行けばトイレもあるかもしれない。だが、疲労を考慮するととっとと下山した方が良さそうだ。

|

|

| ロープウェイ山頂駅らしき建物 | 下山開始。その名も「一気登山道」 |

下山道は由布岳に比べれば険しくない。しかも高度50mごとに「一気登山道」の真新しい標識があり、大変分かりやすい。にもかかわらず、途中で1箇所だけ道を間違えた。ここでも道標を見失い、結局登り返すことになって5分程度ロス。いや、時間的なロスよりも体力の消耗の方がヤバい。

|

|

| 一気登山道の看板。大変分かりやすい | 終盤まで来て道に迷った |

結局、御嶽権現社まで標準コースタイムと同程度の時間を要した。手水で手と腕と口をすすぎ、ある程度サッパリしてから下山を続行する。ところが、神社の下り階段が滑りまくる。摩耗している上に苔まで生えており、新品に近い登山靴でも滑りまくった。神社参拝客向けに設置したと思われる手すりが無いと下山は困難だったと思う。

|

|

| 御嶽権現社に到着 | 大変滑りやすい階段 |

その先は傾斜の緩い舗装道が延々と続く。ショートカットできる道が絶対あるはずだと考えたが、結局最後の区間を除いて見出せず。

|

|

| やっと見つけた唯一のショートカット | 鳥居! 下山完了! |

鳥居に到着し、下山を完了したのは15:37のことだった。当初予定より2本早い鳥居15:41発のバスに、素晴らしいタイミングで間に合った。

|

|

| バスは1時間に1本のみ | 短パンで挑んだ結果、あちこち負傷 |

……その後別府駅まで25分くらい立ちっ放しだったが!

宿泊先に帰還後、速攻で温泉へ。効能が素晴らしい。切り傷、打ち身、関節痛、筋肉痛その他もろもろに効くとのこと。まさに、登山者のために用意された温泉としか思えない。

行動中は一切雨に降られなかったのも幸いだった。急な登りや下りの時に降られると苦戦は免れない。お陰でお鉢巡りもマタエ−東峰の区間を除いて堪能できた。期待以上のガチ山だった!

脚のトラブルはほぼ無かった(軽い擦り傷、切り傷は無数に負ったが)。古傷の右膝の痛みも再発しなかった。ここ数年継続した膝周囲の筋トレの成果であろうか。筋肉痛は太ももとふくらはぎに来たが、幸いなことにいずれも軽症だった。1日後から現れ始め、2日後がピークだった。但し、次回に向けて一層の膝トレーニングを積むとともに、登山・下山自体のトレーニングを継続する必要があるだろう。

日焼けとそれによる消耗は、日焼け止め+帽子でほぼ防ぎ通した。前回までは手ぬぐいでほっかむりをしていたが、今回はランニング用の帽子で代用した。耳が露出するという難点がある一方で、額や目へのダメージは明らかに軽減できる。下山後に微頭痛に悩まされることもなかった。風で飛ばされる心配が無ければ、今後も継続的に採用しても良いだろう。

由布岳&鶴見岳登山の感想

最後に今回の収穫と反省をまとめて記しておく。●今回の収穫

当初想定よりも短時間で、登って下りてきた。標準コースタイム9時間を参考に計画を立てたのに、実際には登り3時間06分、お鉢巡り1時間00分、下り3時間09分、計7時間15分だ(休憩時間、迷った時間を含む)。登り下りとも藪漕ぎで消耗するという悪条件の中、健闘したと言えるだろう。7:00宿泊先発、16:30頃帰還ということで、公共交通機関のみを使用して日帰りを完遂した。●今回の反省

特に由布岳の西峰・東峰を含むお鉢巡りに富士山と同じ感覚で挑んだら痛い目に遭った。槍の穂先や剱岳に勝るとも劣らない、死と隣り合わせの岩場の数々! これどーやって登るんだ/下るんだ、から始まってギリギリの判断の連続! 道を間違えた結果、鎖無しで垂直に近い岩場を5m下ったことも。

岩場や鎖場だけではない。今日の負傷(いずれも擦り傷、軽傷)はほぼすべて藪漕ぎによるものだ。藪の中に岩が隠れていてつまずき、その先にまた岩があったことも。真夏なので熱中症を警戒して半袖短パンを選択したら、膝から下が傷だらけになった。7時間15分の行程で疲労困憊した。

反省点は数あれど、そのほぼすべてに共通しているのは「道迷い」だ。お鉢巡り中の道迷いからはすぐに復帰できた。だが、下山中に道標を見失ったまま突き進み、結局登り返すことになって5分程度ロスしたことが3回はあった。登りよりも下りに時間を要したのはこのためだ。道迷いさえ無ければ7時間は切れていたし、お鉢巡り完成もできたかもしれない。

一方、道迷いに気付き、かつ強行突破を試みずその場で止まって登り返すという冷静な判断ができたのは、相変わらず登りで時間を稼いで時間的・体力的な余裕を持っていたためだ。結局、当初の登山計画より計2時間速く下山を完了した。